声明:本文源自微信公众号电商在线,作者唐果,经站长之家授权转载发布。在早高峰如同“打仗”般的北京地铁里,上班族小刘每天都要上演一场与时间的赛跑。为了能在换乘站抢到便利店早餐,他必须在8点42分踏上第二趟地铁。然而,随着北京地铁近期在各大站点陆续增设餐车、鲜饮站等便民设施,小刘“来不及吃早餐”的困扰终于有了完美解决方案。

2024年12月1日,《城市公共交通条例》正式实施,明确要求全面落实城市公共交通优先发展战略。据公开报道,北京市已对具备条件的地铁站进行创新开发,设置了便利店、文创店、潮玩机、鲜花柜、智能鲜饮站等多元化便民设施。未来,北京地铁将继续推广站内商业服务,试点”免洗快剪”、面包店、快餐车等新业态。

地铁作为一条”流动的经济动脉”,其庞大的客流量一直是区域商业发展的核心驱动力。在政策东风的加持下,众多商业玩家正纷纷涌入这一潜力市场。今年初,美团”食光机”就率先在北京望京东站、国贸站开展试点,为消费者提供便捷早餐服务。目前,该网点数量已接近50个,覆盖约30个核心地铁站。

尽管地铁客流触手可及,但早餐业务的微薄利润仍是行业痛点。当便利店、文创店等新业态不断涌入地铁生态时,美团食光机能否在激烈竞争中突围并实现长期盈利,仍需时间检验。对于其他想要进军地铁商业的创业者来说,如何在封闭的消费场景和严格的准入机制下实现良性循环,是必须攻克的难题。

“早餐是打工人一天的能量补给站。”美团食光机正是抓住了上班族早晨时间紧张的痛点。相比站外便利店,食光机的餐车设置在站内,消费者换乘时无需出站即可购买。除餐车外,食光机还以自助餐柜形式分布于部分站点出站口,提供肉饼、包子、烧麦等高需求早餐,价格区间在2元至5元。

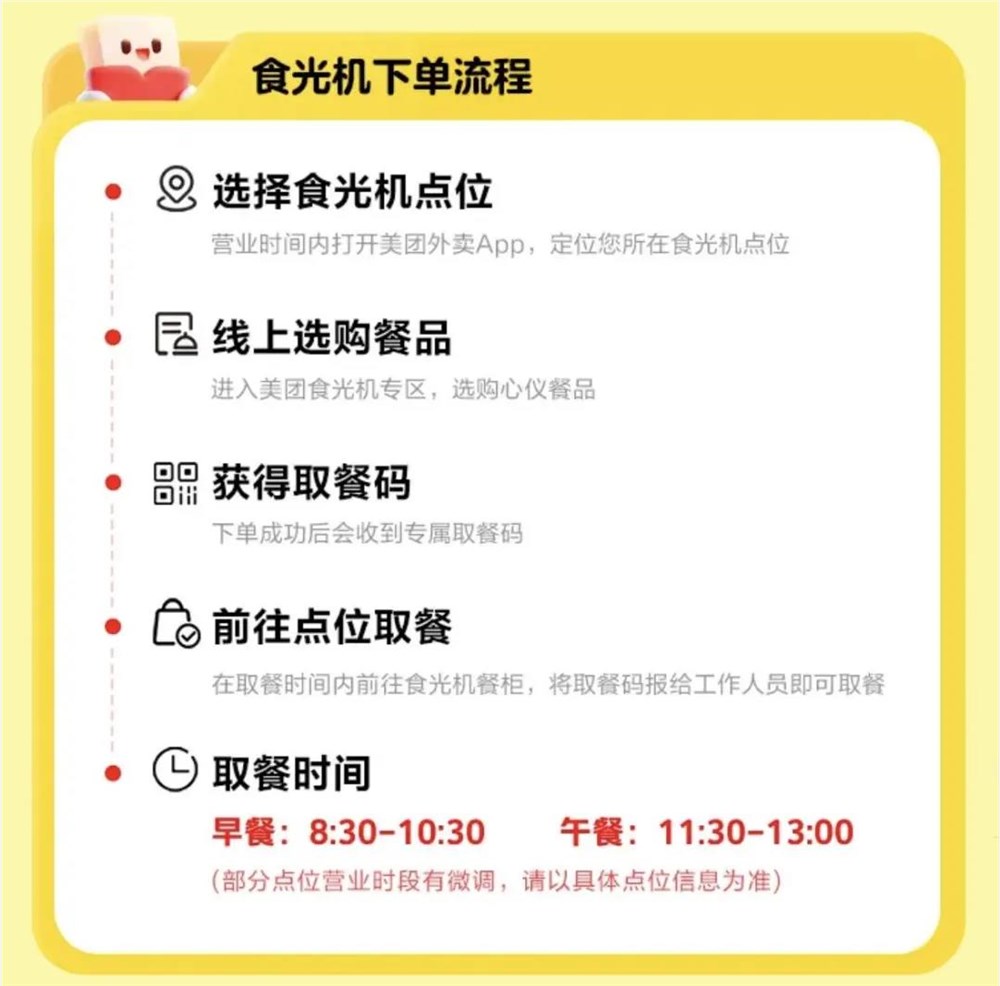

打开食光机小程序,可以看到其早餐产品主要与宏状元、田老师红烧肉等连锁品牌合作,品类涵盖肉饼、包子、烧麦、鸡蛋、豆浆和粥等刚需早餐。消费者可通过小程序提前预约,到站凭码自取,或现场扫码即时购买,取餐时间为8点至10点半。

与传统外卖不同,食光机采用集中供给模式。美团通过用户预订数据和算法预测,提前向合作商家批量下单。商家当日现做并统一打包,再由骑手批量配送到各站点。现场工作人员负责分拣、入柜和保温,消费者凭取餐码即时领取,售完即止。据悉,国贸站的食光机日均销量达上百份,部分站点月订单量已突破万单。

“对我这种赶早高峰的人太方便了。”正如小刘的感慨,美团食光机精准切中了白领、学生等群体的早餐需求痛点。但这种偏平台属性的早餐柜模式,对美团线下运营能力提出了更高要求——既要保证供应链稳定高效,又要拓展点位并优化运营。

早餐生意虽不”性感”,却是餐饮行业公认的”苦生意”。经营者需凌晨备货,而产品利润普遍在1-3元,即便搭配饮料也难超10元。尽管美团采用品牌合作模式,但早餐业务的高利润率仍是行业难题。以”包子第一股”巴比馒头为例,即便门店达5600家,2024年营收也仅为16.71亿元。

早餐市场竞争同样激烈。据艾瑞咨询《2024中国早餐行业报告》,早餐市场规模已达2.1万亿元,年增速10%,但尚未形成行业龙头。在地铁早餐细分领域,肯德基、麦当劳等巨头也纷纷入局。肯德基长沙地铁早餐车于2024年12月上线,麦当劳苏州地铁早餐车则于2025年7月启用,均主打小程序下单、扫码取餐等便捷服务。

地铁庞大的客流才是巨头们真正看中的资源。据交通运输部数据,2025年8月全国地铁客运量达27.9亿人次,进站量16.5亿人次。早在1992年,北京地铁就已有商业设施,但2004年因安全考虑被全面关闭。直到2019年才重新开放商业试点。

美团选择餐饮切入地铁场景,或源于地铁的通勤属性。尽管与机场有相似之处,但地铁乘客停留时间短,餐饮是用户最迫切的需求。不过,美团并未局限于此,其小程序还提供工作日午餐服务,取餐时间为11点半至13点。

对于入驻地铁的商业主体而言,当前试水更多是为了品牌宣传。北京地铁便利店工作人员曾表示:”地铁出口多,店铺无法覆盖所有人流,宣传效果比销售额更重要。”地铁商业要实现可持续增长,必须在创新盈利之外,始终将消费者体验放在首位。

地铁运营商也在积极探索商业活化路径。全国28个城市2024年地铁年报显示,仅2个城市盈利。深圳地铁2024年亏损334亿,日均近1亿。地铁建设成本远高于地面交通——上海地铁12号线每公里造价4亿元,19号线更达20亿元。重庆轨道交通单位运营成本达15.13元/人次,而单程票价不足2.2元。

在政策放开后,除北京外,苏州地铁已开设国内首个地铁站内食堂”广济南大食堂”。但多数地铁站空间有限,此类案例难以普遍推广。中国商业联合会专家委员赖阳指出,未来地铁商业竞争将围绕”开得好不好”,而非”开不开得来”。

地铁站作为高频次交通枢纽,拓展商业业态是完善城市生活服务的必要举措。从商业服务、便民服务和社会责任角度看,地铁商业仍有巨大挖掘空间。随着美团、麦当劳等品牌进驻,”将地铁打造为多元生活圈”的愿景正逐步实现。但赢得用户长期信赖,必须始终回归服务本质——以消费者体验为核心。