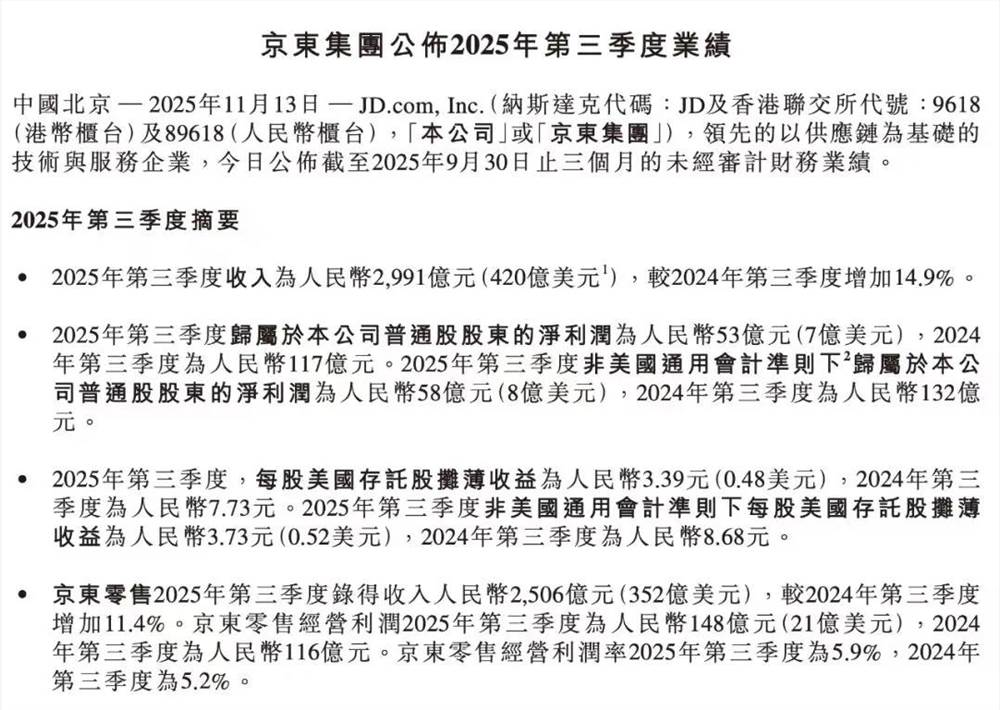

声明:本文源自微信公众号 字母榜,作者张琳,经站长之家授权转载发布。仅需4.99万元即可购入一辆全新汽车,历经近一个月的预热造势,备受瞩目的“京东第一辆车”终于揭开神秘面纱,上市首日便吸引超过10万人次预约试驾。自今年2月京东宣布进军外卖领域以来,这已是京东布局的第9项全新业务。从外卖到打造七鲜小厨、售卖咖啡,再到发力酒旅、完善评价体系,开设折扣超市、拓展医美领域,甚至收购海外电商平台,京东似乎正以雷霆之势将所有行业重新定义。在字母榜看来,京东的四处出击,既是为了寻求新的增长点,也是蓝海市场“场景涌现”现象的必然结果。如同AI领域常说的“智能涌现”,当巨头企业进入新领域,不仅会催生新的能力,更会激发新的需求与场景。这些外溢的能力与技术,正将新场景转化为强大的增长动力。这一趋势已从京东的财报中得到有力印证。2023年第三季度,京东集团总收入达2,991亿元人民币(约合420亿美元),同比增长14.9%。其中,外卖等新业务收入同比激增超两倍,达到155.9亿元,同时投入环比收窄。与此同时,新业务如雨后春笋般涌现,持续为京东注入源源不断的流量活水。截至今年10月,京东年度活跃用户数量突破7亿,创下历史新高。然而,这些新业务能否真正打破京东增长的天花板,仍需时间检验。

过去几年,“低价”与“仅退款”成为行业主旋律,平台与商家在近乎零和博弈的价格战中不断内卷,增长空间日益狭窄。“存量已死,增量当立”已成为电商行业的新共识。当横向市场份额争夺陷入僵局,纵向深化便成为新的出路。即时零售,既贴近用户最后一公里,又与主营电商业务紧密相连,正成为电商巨头亟待深耕的新蓝海。对于互联网大厂而言,新市场的开拓往往伴随着“场景涌现”。正如“智能涌现”是技术积累到一定程度后的自主突破,“场景涌现”同样诞生于拥有庞大用户基础、技术储备与基础设施的巨头企业之中。二者都是现有能力溢出催生的必然结果。美团从外卖延伸至“无限战争”,阿里生态持续横向扩张,都是这一规律的生动体现。京东,正是这一轮“场景涌现”中的典型代表。对于京东而言,拥抱这些新场景,既是挖掘增长蓝海的必然选择,也是建立用户心智的必经之路。“七鲜小厨”正是其中的杰出代表。

今年2月初,京东正式入局外卖市场。初期通过招募骑手增强履约能力,再以“0佣金”策略吸引商家资源。随着新业务落地,京东沉淀多年的供应链、品控和线下运营能力持续外溢,“幽灵厨房”、食材不透明等行业顽疾成为京东能力外溢的切入点。7月底,京东推出七鲜小厨,招募餐饮商家和品牌参与菜品开发,门店的原材料、租金、人力、运营等经营环节均由京东负责,双方共享销售成果。七鲜小厨不仅为京东带来了新的收入来源,更强化了其“品质外卖”的用户心智,对带动京东外卖业务可谓如虎添翼。除此之外,“场景涌现”正驱动京东从外卖领域向酒旅、线下折扣超市、医美等用户核心需求尚未被充分满足的领域扩张。拥抱新场景带来的战略价值,甚至超越了新业务本身的财务贡献,更体现在对京东整体业务的协同拉动上。新业务直接推动了平台服务收入的增长。财报数据显示,京东集团三季度服务收入同比增长高达30.8%,创下近两年新高,收入占比提升至24.4%的历史高点。更重要的是,新业务与核心零售业务形成良性协同。据京东高管在业绩会上透露,外卖带来的新用户转化率逐月提升,最早一批外卖用户向其他业务的转化率已接近50%。

“场景涌现”看似偶然,实则是企业核心能力积累到一定程度后的必然爆发。这与智能涌现的逻辑高度一致,后者同样离不开海量数据积累与算法的持续迭代。对于企业而言,这套核心能力既要稳固主业基本盘,更需具备可迁移、可复用的特性,才能快速适配新场景,助力新业务从0到1站稳脚跟。而支撑京东四处出击的,正是其强大的超级供应链体系。京东在二十余年的发展中,所积累的核心资产远不止前端APP,更包括覆盖全国的仓配网络、直达厂商的采购渠道,以及关键的供应链数字化能力。以往,这些资源主要应用于家电、数码、日用品等主营品类配送,价值释放尚不充分。如今,核心能力跨界复用,不仅提升了固定资产的利用效率,摊薄了运营成本,更因规模效应,使新业务快速落地。从外卖业务来看,京东没有陷入“零元购”的补贴混战,而是选择了一条更“重”的路径——开设七鲜小厨。尽管模式变重,但定价并未水涨船高,单份餐食仍保持在10–20元区间。背后正是其供应链能力在发挥作用:上游直连金龙鱼、正大等品牌渠道,省去中间环节以压缩成本;中端依托京东物流的冷链系统,高效直达门店;末端则由自有骑手网络完成履约。在这一闭环中,京东实现了自营、自配、自销,在保障品质与效率的同时,成功塑造了“低价优质”的用户心智。而供应链复用带来的规模效应,让七鲜小厨在快速起量的同时,还能反哺周边业态。财报数据显示,七鲜小厨单量持续增长,直接带动周边三公里内品质餐厅的订单量增长超过12%,形成良性生态循环。如果说七鲜小厨是供应链资源的横向复用,京东汽车业务则实现了供应链能力的纵向穿透,以供应链撬动产业话语权。京东并未亲自造车,却能以渠道能力、用户洞察与供应链资源,深度参与从营销、交易、上牌、保险到售后的全流程服务。对于新能源车企而言,研发周期长、渠道成本高、用户触达难是普遍痛点。京东依托平台积累的近7亿用户消费数据,精准捕捉下沉市场“高性价比代步”需求,以需定产,推动车企定制开发。对车企而言,京东不仅带来流量与品牌背书,更通过供应链整合显著降低渠道与履约成本。这也让“不造车”的京东成为汽车产业价值链中的重要一环。从外卖到汽车,供应链能力正是京东四处出击的底气。

新业务已然为京东打开了新的增长空间。2023年第三季度,京东新业务收入同比暴涨214%,达到155.9亿元,环比二季度增长12.6%,呈现出加速增长态势。收入增长之外,新业务在各自赛道快速建立起“桥头堡”。在即时零售领域,京东外卖入驻的品质餐厅已超过200万家,在刚过去的双11,其合作的TOP300餐饮品牌日均订单量较上线首月激增13倍。酒旅业务也在双11期间迎来爆发,酒店订单同比增长近8倍、机票订单同比增长超6倍。然而,高增长必然伴随着高投入,这也是京东必须直面的平衡难题。第三季度,京东营销开支同比上涨110.5%至211亿元,主要用于新业务推广。显然,开拓蓝海需要真金白银,市场的热烈反响背后是高昂的获客与培育成本。京东显然已经意识到这一点。一个积极的信号是,第三季度京东外卖实现了环比投入收窄,这主要得益于其单均损益表现的改善。这意味着,京东在追求规模扩张的同时,也在优化财务模型,探索可持续的盈利路径。蓝海之中,用户需求的边界无限延伸,新场景不断涌现,但企业的资源始终有限。京东必须在“四处出击”中建立筛选机制,哪些能成长为与核心零售并驾齐驱的支柱业务?哪些仅是战略试水?并作出取舍。这也是“场景涌现”中的正常现象,对于大公司而言,新业务的试错成本本就包含在战略布局之中。大公司的优势在于,关闭非核心业务的决策效率与开拓新业务同样高效,这既是市场优胜劣汰的必然,也是资源优化配置的需要。从战略层面来看,即便某些新业务未来因商业回报未达预期而调整,其积累的用户心智与能力沉淀仍具长期价值。京东通过“七鲜小厨”树立的“品质外卖”心智,和在汽车领域引发的广泛关注,都已为品牌注入新的内涵,强化了京东多线叙事的能力。更关键的是,新业务作为流量活水与用户入口的价值已经显现,京东年度活跃用户数在10月份突破7亿,创下历史新高。这意味着,每一次新场景触达,都是一次对用户池的扩容和加固,其带来的终身用户价值,可能远大于单一业务的短期财务贡献。拥抱新场景,已然为京东带来了宝贵的用户活跃度与增长新叙事。