声明:本文源自微信公众号《天下网商》,作者杨洁,经站长之家授权转载发布。近期全球咖啡市场风云变幻,千亿并购案频发,巨头出售传闻不断,新一轮洗牌已然启动。此次成为焦点的是被誉为“星巴克之父”的精品咖啡先驱——皮爷咖啡。8月25日,美国饮料巨头Keurig Dr Pepper(简称KDP)正式宣布,将以高达157亿欧元(约合人民币1300亿元)的巨额资金收购皮爷咖啡母公司JDE Peet’s,这一交易标志着饮料界与咖啡茶饮领域的两大实力派强强联合。

KDP深耕北美市场多年,旗下胡椒博士(Dr Pepper)、七喜(7UP)及新奇士(Sunkist)等品牌深入人心。根据行业杂志Beverage Digest最新调研数据,2024年胡椒博士市场份额达8.3%,仅次于可口可乐,稳居美国碳酸饮料销量第二。而JDE Peet’s则是全球咖啡茶饮市场的领军者,旗下管理着50余个品牌,除皮爷咖啡这一精品咖啡王牌外,还包括包装咖啡巨头Douwe Egberts、德国知名品牌Tchibo等,其全球咖啡业务收入构成公司核心支柱。

值得注意的是,这场并购背后暗藏玄机。交易双方均与JAB家族(德国莱曼家族旗下投资公司)存在紧密联系。JAB不仅是JDE Peet’s的最大股东,还是KDP的重要投资人。这场收购显然并非偶然,而是JAB整合旗下咖啡业务资产的精心布局,旨在集中资源实施全球化战略。根据规划,交易完成后,KDP将进行业务拆分,成立两家独立上市公司:一家专注于北美饮料业务,巩固本土优势;另一家则依托JDE Peet’s的全产业链技术与全球渠道,全力开拓国际咖啡市场。

皮爷咖啡的这次易主并非孤立事件。此前星巴克中国公司传出出售消息,可口可乐也考虑出售2018年以51亿美元收购的英国连锁咖啡品牌Costa。这些信号无不预示着咖啡行业正进入深度调整期。当前市场面临前所未有的挑战与分化,以皮爷咖啡为代表的精品咖啡品牌,在坚守高端定位的同时,正遭遇市场适配难题。

为维持品牌调性,这些精品咖啡长期布局一线及新一线城市核心商圈,采用大店及第三空间模式吸引客群。但随着国内咖啡市场从增量竞争转向存量博弈,叠加瑞幸、库迪等平价品牌以常态化促销分流客群,精品咖啡的扩张步伐明显放缓。对皮爷咖啡而言,单纯依靠自身调整难以突破成本与市场双重瓶颈,借助资本力量整合供应链、优化渠道布局,或将成为破局关键。

精品咖啡鼻祖的传奇与出售

这场备受瞩目的千亿交易,不仅因金额巨大,更因皮爷咖啡的传奇经历而引人注目。1966年,荷兰人阿尔弗雷德・皮特(Alfred Peet)在加州伯克利开设首家Peet’s Coffee门店,由此开启品牌发展新篇章。彼时美国主流咖啡以淡酸口感为主,品质参差不齐。皮特坚持使用优质咖啡豆、深度烘焙工艺和手工冲泡手法,打造浓郁醇厚的咖啡风味,这一创新掀起美国精品咖啡革命。

皮爷咖啡不仅革新了咖啡制作工艺和风味,还培养了一批推动行业发展的关键人物,包括星巴克三位联合创始人。他们早年专程向皮特拜师学艺,星巴克创立首年使用的咖啡豆全部来自皮爷咖啡。这段渊源让皮爷咖啡“星巴克之父”的美誉流传至今。

皮爷咖啡与星巴克的故事充满羁绊。1984年,皮特的徒弟、星巴克联合创始人之一杰瑞・鲍德温(Jerry Baldwin)以400万美元收购皮爷咖啡,试图实现品牌整合。但双方经营理念存在分歧,整合效果未达预期。1987年,霍华德・舒尔茨(Howard Schultz)收购星巴克后,两大精品咖啡品牌正式分道扬镳,踏上不同发展道路。星巴克凭借连锁化、全球化策略成为全球巨头,而皮爷咖啡则坚守小众定位,扩张步伐缓慢。

这种慢节奏虽保住了皮爷咖啡的精品调性,却也让它在资本市场表现平平。2001年,皮爷咖啡在纳斯达克上市后,股价长期波动不大。直到2012年,德国投资集团JAB以9.77亿美元收购皮爷咖啡,实现私有化。依托JAB的消费品领域整合能力,皮爷咖啡逐步进入亚太、欧洲等国际市场。2017年,皮爷咖啡进入中国市场,首家门店选址上海新天地,通过门店选址、产品适配等多方面创新,推出符合中国消费者口味的甜点饮品,迅速积累忠实客群。

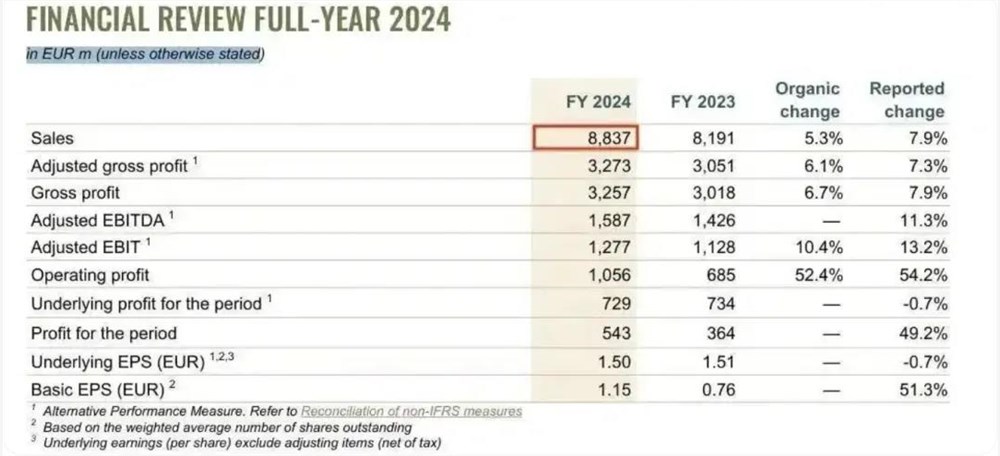

2019年,皮爷咖啡与欧洲包装咖啡巨头JDE合并,形成如今的JDE Peet’s。这几年间,皮爷咖啡在中国市场稳步扩张,据窄门餐眼数据,截至8月15日已开设271家门店,覆盖33个城市,多集中在一线及新一线城市核心地段。值得注意的是,外界常将出售与业绩不佳挂钩,但皮爷咖啡的情况却并非如此。JDE Peet’s2024年报显示,皮爷咖啡中国市场调整后息税前利润增长23.8%,直接拉动母公司全球销售额达88.37亿欧元(约736亿人民币),同比增长7.9%,仍是母公司重要增长引擎。

不过,国内咖啡市场价格战压力已逐渐显现。近两年皮爷咖啡在中国的扩张明显减速,根据宅门餐眼数据,2023年新开门店98家,2024年降至51家,2025年上半年仅新增16家,部分核心商圈门店因客流下滑、成本高企陆续关闭。

超1300亿收购背后:KDP的战略布局

对美国饮料巨头KDP而言,高价收购JDE Peet’s绝非简单的资本扩张,而是突破业务瓶颈、跻身全球咖啡巨头阵营的战略性举措。从KDP发展脉络看,其北美根基深厚,当地市场渗透率已较高。但全球化短板与咖啡业务弱势日益凸显:一方面,业务高度依赖北美市场,在欧洲、亚太等潜力市场缺乏成熟布局;另一方面,咖啡业务仅限于单一模式,缺乏全产业链能力,没有全球性咖啡品牌。

这种偏科的业务结构让KDP难以抓住增量机遇,收购成为其快速破局的最优选择。JDE Peet’s恰好能补齐KDP短板。KDP首席执行Tim Cofer在收购公告中强调:“通过Keurig和JDE Peet’s的互补性组合,我们抓住了打造全球咖啡巨头的绝佳机会。”

这场门当户对的并购背后,是资本巨头JAB Holdings的长期操盘。作为德国莱曼家族旗下消费品投资集团,JAB自2012年起以收购、整合和增值模式扩张咖啡业务:2012年收购皮爷咖啡,2013年以13.5亿美元收购Caribou Coffee,2015年以139亿美元收购绿山咖啡。据泰坤资本数据,截至2024年,JAB持有JDE Peet’s68%股份,是绝对控股股东;同时仍持有KDP约4.4%流通股,成为连接两家企业的关键纽带。

对JAB而言,推动KDP收购JDE Peet’s是其咖啡投资版图的阶段性收官:一方面,JAB持有的JDE Peet’s股权价值大幅增值;另一方面,借助KDP资源,旗下咖啡品牌也能获得更稳定长远发展。

从成本承压到需求重构:咖啡巨头的困境

皮爷咖啡母公司被收购,是国际咖啡巨头在中国市场处境的缩影。当瑞幸、库迪以低价策略掀起价格战,喜茶、奈雪、古茗等茶饮品牌跨界分食市场,皮爷咖啡、Costa等国际巨头高端光环逐渐褪色,陷入成本高企、增长放缓困局。

以皮爷咖啡为例,其高端定位直接导致成本结构偏高:门店多选址核心商圈黄金铺位,租金成本居高不下;同时,更高的店员配比、更细致的服务流程进一步推高人力投入。租金与人力成本叠加,使得这些巨头的运营开支占比远高于平价品牌,形成难以转嫁的成本压力。

与此同时,中国咖啡消费者个性化需求增多,冲击传统巨头的标准化模式。年轻消费者不再满足于经典品类,而是追求特调咖啡、季节限定等创新产品。这种需求变化吸引了一批茶饮玩家跨界推出茶咖融合产品。相较于本土品牌高频次的产品更新,部分国际品牌新品推出数量较少,多以经典款改良为主,难以充分满足消费者对新鲜感的需求。

更关键的是下沉市场的错失。近年来,中国三线及以下城市咖啡消费需求快速释放,成为市场增长重要引擎,但皮爷咖啡门店仍集中在一二线城市,未能及时抓住下沉市场红利。反观瑞幸、库迪已加快下沉市场布局,据窄门餐眼数据,截至8月15日瑞幸国内在营门店达25638家,覆盖336个城市。

国际咖啡巨头也在积极调整策略。星巴克对中国市场三大核心品类进行集体调价,大杯平均价格降幅达5元,单杯最低23元,同时推出早餐套餐吸引价格敏感型消费者。皮爷咖啡则推出亲民子品牌Ora Coffee,价格带下移至15-25元,采用小店模式降低运营成本,目标直指价格敏感群体,市场反响有待检验。

未来,国际巨头如何在保持品牌调性的同时适应不同市场消费者需求变化,将是其突破困局的关键。