Anthropic于2025年7月28日正式宣布,Claude Code工具将自8月28日起实施每周调用限额。这一调整源于少数重度用户全天候高频使用模式,导致单次调用成本飙升至数万美元,远超普通订阅预期。同样在上个月,Cursor因其在Pro收费模式中承诺的”I’ll keep it unlimited”悄然变更为计算tokens限制,引发大量用户抱怨。这两个案例揭示了共同问题:曾经被大力宣传的”免费/无限Claude调用”模式,如今因成本压力被迫调整。AI IDE厂商曾将”无限调用Claude”作为核心增长策略,通过补贴换取用户粘性与传播,却忽视了这种模式的内在脆弱性——当调用成本激增、资本支持减弱时,”无限”承诺迅速成为信任危机。

AI IDE赛道竞争激烈,但产品同质化严重。过去半年,Cursor与Amp在技术社区迅速崛起,国内腾讯字节推出CodeBuddy和Trae形成竞争格局,开源工具Windsurf和Kiro借助社区效应异军突起。开发者们热衷于晒体验、讨论demo、对比速度,但打开这些IDE后发现,其功能高度相似,核心均依赖Claude、GPT-4、Gemini等大模型接口。尽管界面设计、交互方式或色彩风格略有差异,但对开发者而言,关键体验并无本质区别。即便有厂商尝试通过创新功能突围,也常被竞争对手迅速模仿。正如业内分析指出,产品切换成本极低,开发者可轻松在Cursor与Windsurf间转换,而核心功能几乎无差别。当市场不再依赖功能创新,用户决策将迅速转向”算力价格”维度——哪个IDE能以最低成本提供最多次数Claude调用,成为用户最关心的问题。

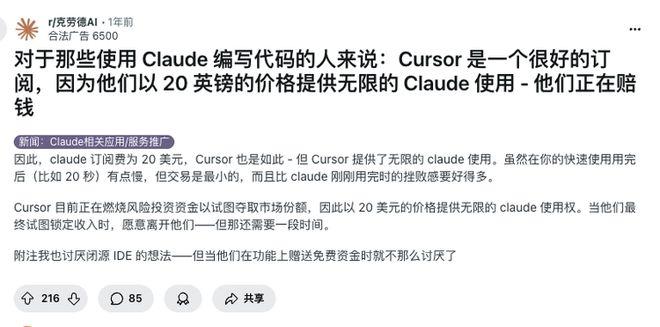

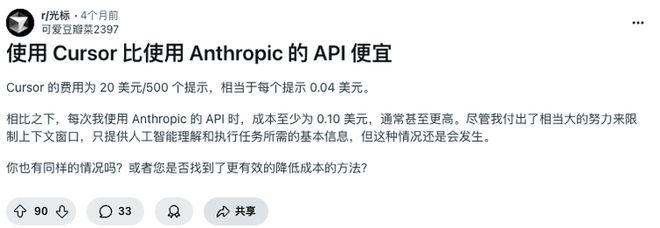

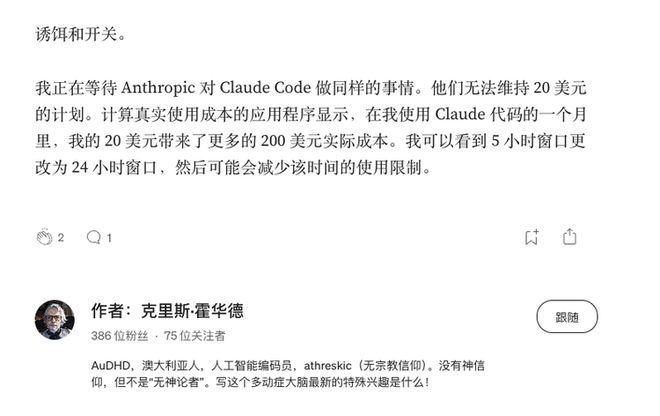

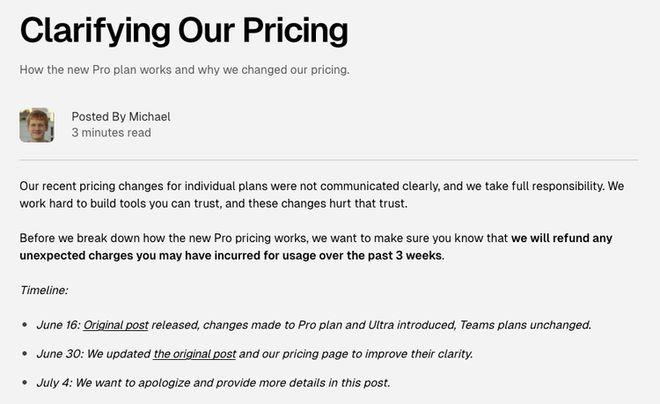

为满足这一需求,Cursor、Windsurf等厂商将”Claude免费调用”或”点对点直连Claude模型”作为核心宣传点。社区中有开发者表示,他们几乎可以”无限使用Claude Sonnet4″,即便免费额度耗尽仍可继续调用。甚至出现Cursor使用Claude模型比Anthropic更便宜的现象。AI软件成本特性与传统互联网软件截然不同——用户规模越大,成本越高。在AI IDE扩张竞赛中,”无限调用Claude”曾是最有效的用户增长杠杆。无论是Cursor强调的”unlimited Pro”,还是Windsurf推出的”点对点直连Claude接口”,本质上都是通过低价甚至免费算力获取用户注意力的补贴战。这类策略的核心逻辑是先用补贴吸引用户,再通过留存数据吸引新一轮融资。但AI工具的成本曲线完全不同:基础服务依赖外部模型API,每次操作都对应真实计算成本;用户越活跃,平台算力成本越高,单个用户可能从”资产”迅速变为”负债”。此外,大模型API调用成本至今未见规模红利,传统SaaS产品边际成本几乎为零,而AI IDE即便拥有百万用户也无法获得本质性成本削减。因此,2025年6月Cursor调整订阅体系,将”无限”Pro计划改为调用次数限制并收取额外费用,直接引发社区不满。大量用户发现订阅费无法满足真实需求,不得不为Claude调用额外付费,甚至有人形容其为”越用越破产”的AI水龙头。迫于压力,Cursor创始团队在Discord连续道歉,并为部分用户发放退款补偿。

AI IDE厂商面临残酷现实:依赖算力补贴的增长模式正接近终点。下一阶段竞争将转向产品形态与商业路径的正循环。单靠补贴换增长的策略暴露出核心问题——并非所有增长都能带来盈利。Cursor虽然实现ARR极速增长(2024年约1亿美元跃升至2025年5月约5亿美元),创下SaaS界最快增速记录,但并不等同于盈利。分析师Ed Zitron指出,包括Cursor在内的生成式AI软件公司普遍深度亏损,产品只能以极低或亏损价格提供服务。Reddit社区也有评论直言:Cursor营收虽高,但扣除各项成本后利润微乎其微。即便Cursor拥有几百万用户、估值达近百亿美元,但高频用户每天消耗数十美元模型调用,VC补贴成为维持增长重要支撑时,高ARR只是表象,若无法控制调用成本,盈利只是妄想。这种格局下,Cursor等AI编程初创公司面临双重困境:既要承受高昂调用成本,又要应对投资人增长期待,一旦融资环境收紧,就易陷入”补不起、涨不起、转不动”的困境。依赖外部模型的AI IDE成本结构刚性,提价可能引发用户流失。

另一边,采用同样补贴策略的大厂AI编程产品,算账逻辑完全不同——可将AI IDE作为开发者生态入口,与云服务、广告、付费API、硬件等长链路营收整合”算总账”。短期亏损补贴只是投资未来手段,毕竟”百亿补贴”是大厂惯用打法。这意味着,未来竞争中,创业公司可能越烧越吃力,而大厂则越打越强。对开发者而言,这将是从”谁给Claude更便宜”到”谁能提供更完整生态”的迁移;对创业公司来说,如何在大厂总账逻辑之外找到独立生存的护城河,成为最重要考验。