近期,网络上掀起了一股由10后“小孩哥”“小孩姐”引领的做饭Vlog热潮,他们用稚嫩的双手在厨房中创造美味,与成熟稳重的厨艺形成鲜明对比,迅速成为现象级话题。这些孩子熟练地颠勺翻炒,与摊主讨价还价,做出三菜一汤,每一个场景都通过短视频平台传播开来,单个视频点赞量甚至突破500万大关。这些看似平凡的儿童烹饪日常,为何能打破圈层壁垒,引发全民关注?让我们深入探究这一现象背后的多重因素。

内容创作领域,一个赛道的破圈往往源于多元素的创新叠加。近期爆红的小孩做饭Vlog正是这样一场成功的内容化学反应,它将美食制作、生活记录与成长观察完美融合,创新出有竞争力的内容特色。与传统成人美食创作者不同,@俊希 的内容呈现了“美食+Vlog+小孩养成”多个元素。他全程采用儿童第一视角拍摄,镜头下,灶台显得格外高大,连炒菜都要站上专门搭的台子上,厨具也在小小的手中显得不成比例,这种独特的视角本身就充满了戏剧性。

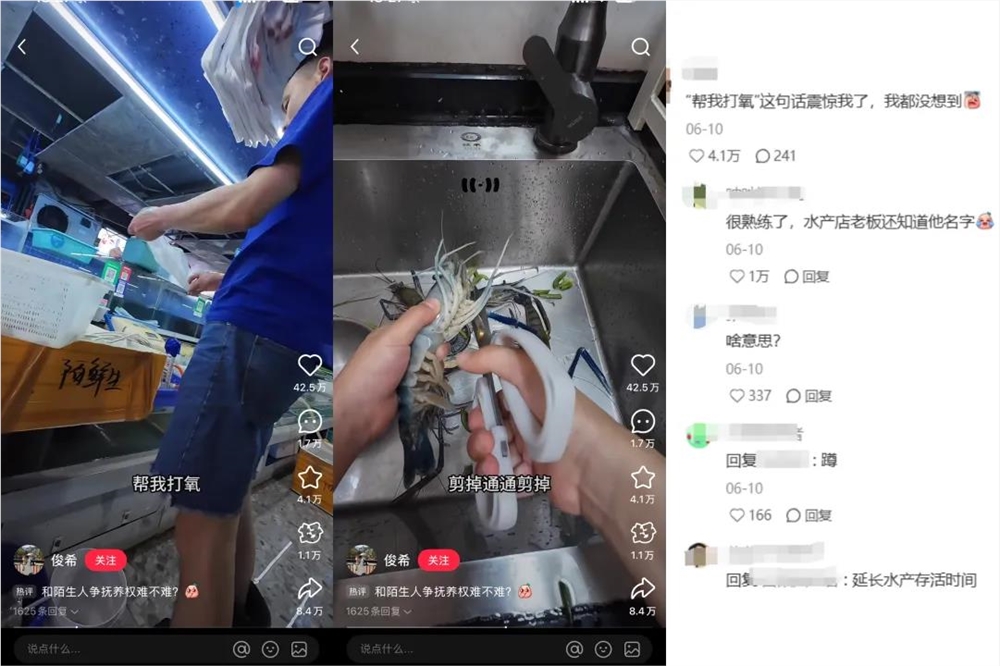

图片源自小红书此外,@俊希 视频的魅力远不止于优秀的厨艺展示。在视频中,@俊希 和妈妈的点菜对话,与菜市场叔叔阿姨们的自然互动,做饭时的游刃有余,每一个环节都打破了大家刻板印象中的小孩生活。第一视角的拍摄形式,更让观众仿佛附身于孩子身上,沉浸式体验从放学去菜市场挑选食材到端盘上桌的全过程。在每期评论区都能见网友的震惊与夸奖:“我八十都不一定会做。”“这个孩子有链接吗?”“这才是你这个年龄该做的饭。”视频也从单纯的美食教程分享升华成孩子的成长记录。

图片源自抖音自4月20日确立这一独特风格以来,@俊希 在短时间内就有多个视频破百万,粉丝达到138万,这种惊人的数据表现,印证了“美食+vlog+小孩养成”这一内容组合的强大吸引力。克劳锐发现,这样的组合呈现形式也并非个例。在短视频平台上,@阿泽-成长日记 @丛小吖等创作者都将内容对准放学做饭的日常, 一群10后的“小孩哥”“小孩姐”正凭借做饭Vlog异军突起,成为新的流量焦点。

为什么小孩子记录做饭生活的vlog这一形式的内容,能成为新的流量焦点?克劳锐认为,此次第一视角记录做饭生活的赛道出圈,首先源于一种强烈的反差感。例如,@俊希 熟练地去菜市场买菜交谈,不仅对菜品的价格十分了解,还常常冒出“帮我打氧”“开背去虾线”等略显专业的话,奶声奶气的语调与专业术语形成奇妙反差。图片源自小红书同样,@阿泽-成长日记 切十字刀等刀工,麻利干净的手法以及物归原位的好习惯,更是完全与大部分年龄相仿的形象不符。在他们的视频中,能做的美食花样更是让观众惊讶,芥末罗氏虾、红烧鱼、柠檬鸡爪、干锅牛排、黄油蛤蜊、黄焖猪蹄……许多菜别说小孩,许多成年人都不一定会做。有网友甚至发现@俊希 在连菜名怎么写都还不知道的情况下,就已经会做这道菜了。这些细节的对比全是反差感的呈现,更打破思维定式,让观众对小孩的生活产生好奇和兴趣,年龄身份与技能的错位成了最核心的吸引力。

当然,光是反差还不足以解释这类视频的持续走红,更深层的原因在于,它们提供了一种新鲜且真实的观看体验。在成人主导的美食赛道中,儿童视角的加入打破了观众的审美疲劳。与专业厨师和其他传统美食赛道里追求完美成品不同,孩子们的视频往往更注重过程。在视频中,他们会发生去买菜钱不够的情况,也会展现不太会切菜的笨拙,在身上画手表,对着镜子随地大小舞。这些流露出的“不完美”和童真,恰恰增强了真实感,让观众觉得这就像邻居家的小孩在学做饭,而非精心设计的表演。

此外,除了反差感和新鲜感来吸引观众,情感共鸣则是让这类视频持续发酵、不断圈粉的核心。正如@阿泽-成长日记 的账号名一样,“小孩哥”“小孩姐” 的内容核心聚焦在成长记录。@俊希 在达到百万粉丝之际,也发布视频表示:“何其荣幸希宝能在各位的见证下成长”,对于观众来说,在观看视频、打发时间的同时,更是见证和陪伴了这些小孩创作者们的生活技能、性格品质一步步成长。

图片源自抖音当镜头对准孩子是在记录成长,还是透支童年?然而,当儿童美食博主成为流量新宠,越来越多的孩子被推至镜头前时,光鲜亮丽的视频背后也开始浮现出令人忧虑的阴影。在@俊希 @@阿泽-成长日记 @丛小吖 等创作者收获无数点赞的同时,关于儿童内容创作的争议也随之出现。评论区里,除了“别人家孩子”的羡慕声外,还有少数网友发出“为了流量摆拍”“占用学习时间”“剥夺童年乐趣”等质疑声。这些质疑也并非空穴来风。今年年初,坐拥2000万粉丝的4岁萌娃@瑶一瑶小肉包 就因一则争议视频陷入舆论漩涡。视频中,瑶一瑶在玩耍时被同伴“意外”绊倒大哭的画面,被网友质疑是父母精心设计的摆拍。母亲“前面拍摄没有成功,才故意安排了小男孩轻轻绊倒瑶一瑶”的回应,更是坐实了为流量刻意制造戏剧效果的嫌疑,引发全网声讨。这个案例更加放大了人们对儿童内容创作中最令人担忧的问题:当流量成为首要考量时,孩子的真实生活体验可能沦为表演素材。

随着商业价值的凸显,在看到小孩做饭Vlog这一新赛道的流量诱惑面前,我们难以确保所有创作者都能守住底线。后续是否会有人跟随热点去起号,甚至在持续的内容产出压力下,占用孩子娱乐与学习时间去摆拍。这种急功近利的操作,不仅违背了记录成长的初衷,更会消解内容最珍贵的情感共鸣点。当流量成为唯一目标时,孩子的成长需求可能被忽视。或许,我们警惕和思考:如何让这些“小孩哥”“小孩姐”在用镜头记录生活的同时,依然能享受纯粹的童年?