真实困境:模型成本为何成了“糊涂账”?

某AI创业团队负责人曾公开吐槽:“调用GPT-4搭建智能客服系统,光是研究其定价文档就耗费了半天时间——输入/输出token独立计费、不同上下文长度价格差异高达3倍、图片识别功能另设收费标准……最终开发完成时才发现月度成本超出预算40%。”这一现象揭示了AI行业普遍存在的痛点:

模型参数复杂化:Token计算、上下文分级、微调附加费、多模态功能叠加计费等机制让成本核算如同解谜题。

价格波动频繁化:主流模型厂商平均每季度调整一次定价策略,例如Anthropic近期刚宣布Claude3成本下调。

对比效率低下化:手动制表对比GPT-4、Claude、Gemini等模型的性能与价格,需要收集整理10余份官方定价文档,耗时耗力且易出错。

破局方案:AIbase计算器如何三步解决成本核算难题

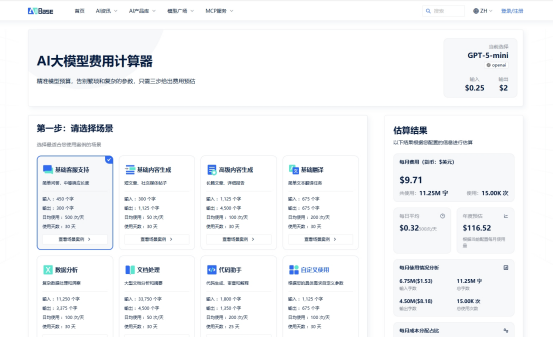

▶ 第一步:智能场景匹配

通过AI自动识别业务需求,匹配最优模型参数组合,彻底告别手动查阅冗长文档的繁琐操作。系统预设了客服对话、内容创作、图像处理等常见场景的标准化参数配置。

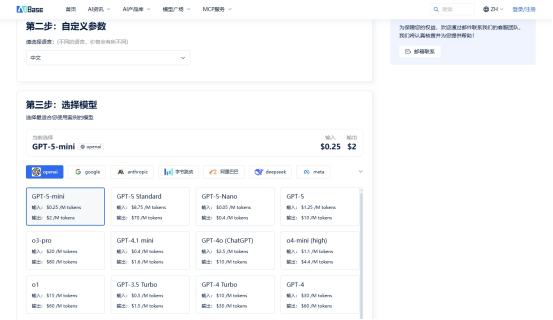

▶ 第二步:实时用量测算

在计算器页面输入月均token用量等关键数据,即可即时生成多模型成本对比清单。动态追踪机制确保价格信息实时更新——当Anthropic在8月12日调整Claude3价格时,数据库72小时内完成同步更新。

▶ 第三步:费用明细拆解

深度解析费用构成,用可视化图表标注易被忽略的隐藏成本:

✅ 重点突出附加服务费

✅ 标红区域性价格差异

✅ 提示模型微调的特殊计费规则

真实用户场景验证案例

案例1:跨境电商客服系统选型

某跨境电商平台日均处理5000次英文咨询,传统选型流程需团队3天完成对比表制作。由于忽略GPT-4的“128K上下文溢价”条款,导致实际成本超预算35%。使用AIbase计算器后:

选择“对话”场景自动载入8K上下文参数

输入150万token月用量后弹出成本排序结果

特别提示Command R+的“请求次数附加费”需追加10%缓冲预算

案例2:高校实验室模型测试

某高校团队需对比7个开源模型微调成本,操作流程如下:

勾选“微调实验”模式自动显示GPU小时费率矩阵

输入Llama3-70B模型100小时训练需求

系统显示:基础运算费+存储附加费+浮动成本区间(按实验周期变化)

一键导出对比报告可直接用于科研经费申请

开发者信赖理由

数据溯源机制:每项价格标注均标注来源(如OpenAI官网/Anthropic官方公告截图),变更记录可追溯(Gemini1.5Pro在7月降价18%的历史数据完整保存)。

动态风险预警:设置“用量浮动预警”功能,当实际用量超出预设值20%时自动触发提醒。

智能预算方案:生成带15%缓冲系数的推荐预算方案,为技术决策提供安全冗余。

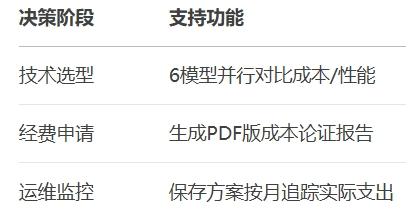

覆盖全流程决策场景:从模型选型到成本控制,从科研经费申请到商业化评估,满足不同角色的使用需求。

立即体验精准成本掌控

与其在定价文档和试错中消耗精力,不如用AI工具建立确定性成本管理体系:

访问AIbase大模型计算器→https://model.aibase.com/zh/calculator

适用人群:

✅ 需要控制API调用成本的CTO/技术经理

✅ 申请科研经费的实验室团队

✅ 评估模型商业化可行性的产品经理

“以前做预算像开盲盒,现在用计算器就像有了成本导航仪”——某AIGC初创公司技术总监2024年8月反馈

核心价值总结

通过AIbase计算器实现三大突破:

1. 告别手动收集碎片化定价文档的繁琐工作

2. 规避因参数理解偏差导致的预算陷阱

3. 用动态数据支撑技术决策

技术决策的本质是性能与成本的平衡,而精准的成本预算正是理性决策的第一步。当开发者能够清晰掌握“每个token多少钱”“每个模型的真实开销”时,才能在AI浪潮中把握成本主动权。