近期一则关于AI竞购的爆炸性新闻在科技圈掀起巨浪。Perplexity这家以AI搜索技术崛起的行业独角兽,竟提出以345亿美元的惊人报价收购谷歌Chrome浏览器,这一数字几乎是其自身180亿美元估值的近两倍。然而这并非孤例,OpenAI等AI巨头也流露出对Chrome的浓厚兴趣。尽管如此,谷歌方面至今未对任何收购提议表示接纳。这一事件不禁让人深思:浏览器这一看似陈旧的互联网产品,为何在AI时代重新焕发惊人魅力?

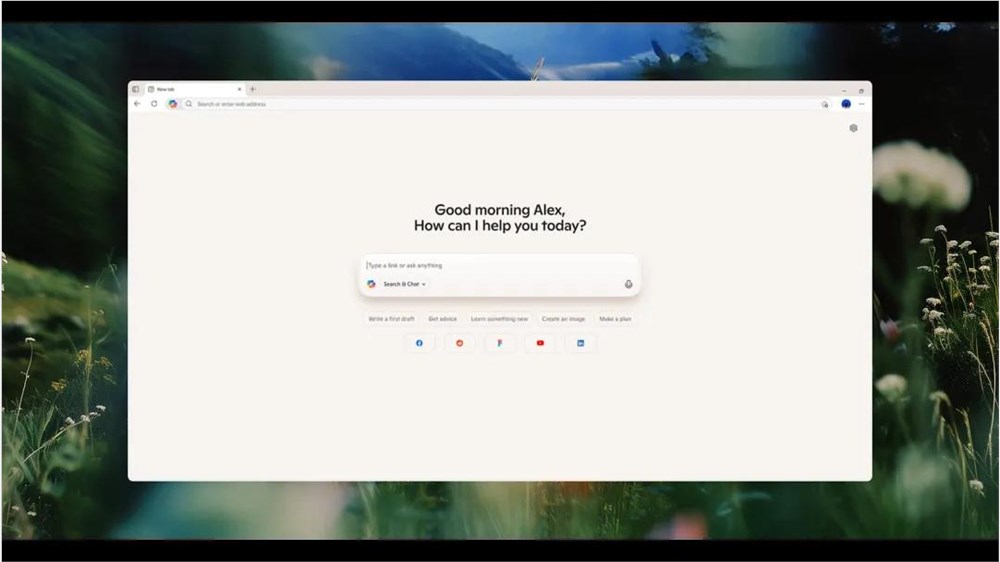

在海外市场,谷歌与微软两大科技巨头率先布局AI浏览器。谷歌将AI能力直接集成到Chrome中,实现智能内容总结;微软则在Edge浏览器推出Copilot模式,用户可通过简洁输入框直接与AI对话。尽管界面变化不大,但两家均采用”集成技术路线”,将AI作为独立模块融入传统浏览器架构。与集成模式形成鲜明对比的是”AI原生路线”,Perplexity的Comet、TheBrowserCompany的Dia等创新产品采用这种架构,它们从AI原生设计出发,将网页管理功能嵌入Chatbot式交互中,界面多采用对话框形式,突出AI交互核心地位。

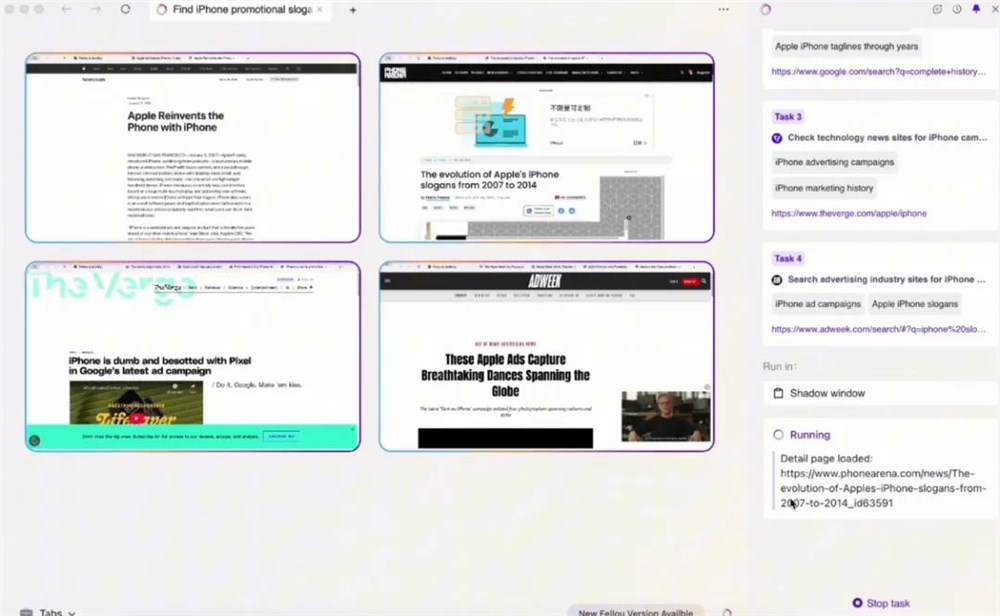

国内互联网巨头也纷纷押宝AI浏览器。腾讯推出QQ浏览器、阿里打造夸克浏览器、360推出AI浏览器,试图构建”AI时代的超级入口”。值得注意的是,国内AI浏览器研发以集成模式为主,界面设计虽各有特色,但功能侧重点存在明显差异。多数AI浏览器仍处于非自主型阶段,主要提供网页总结、生成框架图、相似网页推荐等基础功能。360AI浏览器擅长视频内容摘要生成,夸克浏览器则具备多模态创作能力。而以Comet、Dia为代表的自主型AI浏览器,可跨网站执行多步任务,FellouAI甚至宣称实现”全球首个行动型浏览器”,能自动完成从登录筛选到下单的全流程操作。尽管自主型AI浏览器展现出更高智能化水平,但目前成熟应用场景仍局限于多标签页信息对比、社交媒体自动回复等基础任务。

浏览器在互联网发展史上扮演着重要角色。从IE垄断95%市场份额的互联网早期,到Chrome、Safari分庭抗礼的移动互联网时代,再到如今被Chatbot部分取代功能,浏览器经历了跌宕起伏的发展历程。根据Statcounter最新数据,Chrome、Safari、Edge全球市场份额分别为67.9%、16.2%、5.1%,国内市场则由360、QQ、UC等浏览器占据一定份额。然而在AI时代,浏览器地位似乎迎来转机,这主要得益于Agent技术的爆发式增长。

Agent作为大模型产品形态的高级阶段,具备自主意识和通用性,能完成用户琢磨事、做计划、动手干活等复杂任务。而Agent的实现离不开浏览器这一”舞台”。正如石榴AI首席研究员张恒所言,大模型如同人的大脑,Agent是手和脚,浏览器则是手脚和大脑协作的场所。以购买跑鞋为例,大模型理解任务后,Agent拆解为比价、购买等子任务,而浏览器负责打开淘宝、京东等网站执行操作。浏览器作为本地环境,能直接读取用户登录状态、插件、本地数据等,显著提升Agent任务完成质量,同时降低隐私泄露风险。

AI浏览器之所以成为战略焦点,主要有两大原因。首先是通过Chrome抢占市场份额。Chrome凭借跨平台兼容性、丰富插件生态和谷歌服务深度整合,占据67.9%的市场份额,掌握Chrome等于掌握海量用户。其次是通过浏览器积累用户数据。用户在浏览器上的每一次搜索、停留、纠错都是宝贵数据,可优化AI模型,让产品更懂用户。然而AI浏览器也面临明显弊端:一是会出现类似Chatbot的”幻觉”,二是生态尚未成熟。由于信息生成依赖大模型,AI浏览器自身难以避免幻觉问题。生态不成熟则体现在网页理解能力有限,图像识别技术尚无法像人类般流畅操作复杂网页。

在用户习惯方面,AI浏览器也面临挑战。传统浏览器采用”用户主动搜索+筛选”模式,而AI浏览器更倾向”主动服务”模式,这种转变能否被用户接受仍待观察。因此目前从业者更倾向于构建”AI浏览器—Chatbot—Agent”协同生态,实现高效分工:AI浏览器负责信息检索展示,Chatbot侧重信息获取和文本生成,Agent则负责自动化办公等复杂任务。以假期带娃出游计划为例,AI浏览器可爬取OTA平台信息,Chatbot提供具体规划建议,Agent则可直接完成预订下单。

这场围绕Chrome的争夺战,不仅将重写浏览器市场格局,更可能主导AI时代的数据主权和技术标准。美国司法部以反垄断为由推动谷歌分拆Chrome,但谷歌显然清楚Chrome的战略价值。对于Perplexity等AI公司而言,收购Chrome的路径或许需要重新思考。在AI浏览器发展仍处于探索阶段的今天,谁能在技术、生态和用户习惯之间找到最佳平衡点,谁就可能在AI时代占据制高点。