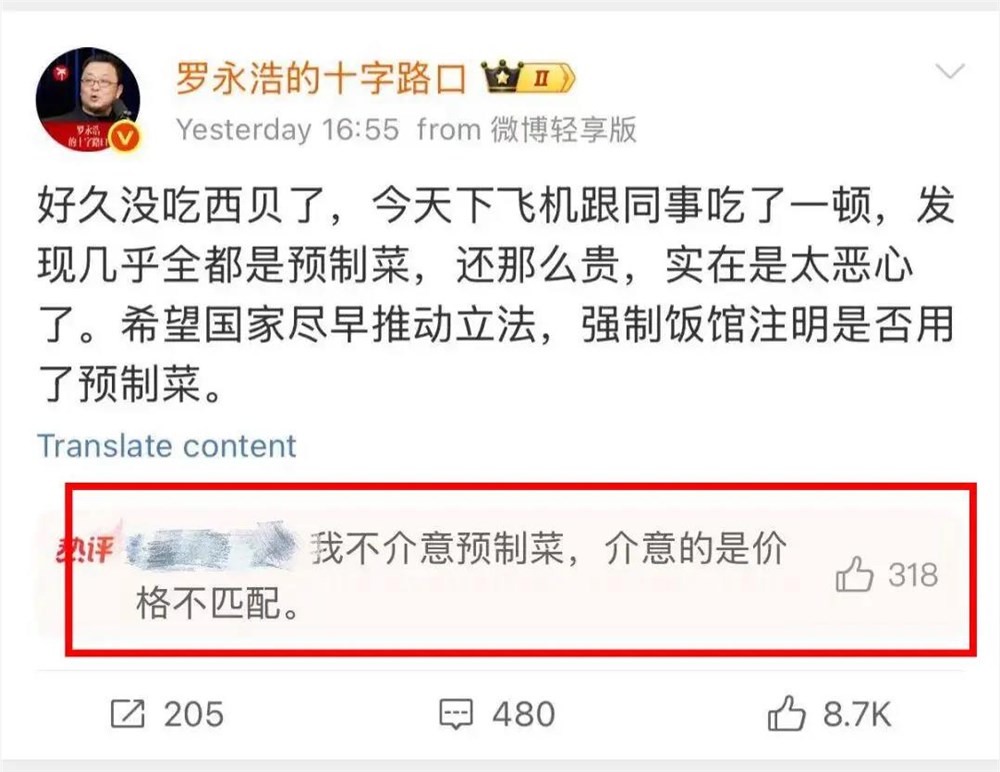

预制菜的“黑红”体质在一场激烈争论中暴露无遗。9月10日,知名博主罗永浩在社交平台公开吐槽西贝“几乎全是预制菜还卖高价”,引发与西北创始人贾国龙隔空交锋。尽管9月15日西贝迅速发布致歉信承诺优化加工流程,但这场风波仍将预制菜推向舆论漩涡。一条个人吐槽之所以引发全网热议,不仅折射出大众对预制菜定义的模糊认知,更揭示了行业在高速发展中积累的信任危机。

曾几何时,预制菜被誉为“解放双手”的厨房革命,在资本和消费者眼中备受追捧,甚至在春节年夜饭场景中大放异彩。然而,随着“劣质槽头肉”等负面事件频发,预制菜被贴上“科技与狠活”的标签,消费者疑虑日益加深。Wind数据显示,2024年A股31家预制菜概念股中,25家营收下滑,占比高达80.65%;22家归母净利润同比下降,其中18家降幅超10%。尽管公众情绪波动、消费者态度消极,但行业整体仍保持强劲增长。艾媒咨询统计显示,2024年中国预制菜市场规模达4850亿元,同比增长33.8%,预计2026年将突破7490亿元。与此同时,行业标准建设也在稳步推进。2024年3月,六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次在国家层面明确预制菜定义;2025年9月13日,《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查,即将公开征求意见。

预制菜的兴起可追溯至20世纪初期。一战期间,工业化罐头食品开始用于军队补给;二战后,预制食品行业迎来爆发期。1950年代,美国“电视餐”的问世标志着现代预制菜诞生。在中国,预制菜萌芽于90年代洋快餐普及时期,净菜加工配送工厂逐渐兴起。进入21世纪,中央厨房模式推动连锁餐饮标准化发展,净菜和半成品预制菜展现出显著效率优势。外卖行业的爆发进一步加速了料理包普及,疫情期间宅经济更是为C端预制菜市场按下加速键。2020-2021年,珍味小梅园等品牌获得多轮融资,味知香成为国内首股,上市首日股价暴涨44%,连续12个涨停板创下资本市场奇迹。2021-2022年,预制菜行业年均超30起投融资事件,安井食品预制菜业务占比更在2023年突破28%。

然而,行业高歌猛进之际争议也随之而来。2023年“预制菜进校园”事件引发两极化争论,2024年315晚会曝光“糟头肉”事件更是严重冲击消费者信任。预制菜行业集体进入”渡劫”模式,不少餐饮企业公开”拒绝预制菜”。B端餐饮企业作为行业收入主力(中商产业研究院数据显示2023年B端占比85%),其态度转变对预制菜企业造成沉重打击。事实上,B端预制菜本就是微利生意,龙大美食高管曾表示净利润率仅4%-5%。正是这种微利现状,促使企业前几年集中资源开拓C端市场。但消费者信任崩塌后,不仅C端增长停滞,反而影响了B端客户决策。2024年7月”反预制菜联盟”成立,加剧了消费者偏见,味知香等龙头企业业绩下滑明显,上半年净利下滑24.46%,毛利率连续两年下降。

参考日本52.3%的家庭预制菜使用率,国内市场仍有较大发展空间。兴业证券研报指出,尽管受饮食文化影响,但中国庞大的市场规模和人口基数提供了广阔机遇。中国食品产业分析师朱丹蓬指出,当前行业面临政策推动、资本赋能、产业加码但消费端不认账的困境。消费者并非完全排斥预制菜,而是反感信息不透明。电商平台数据显示,预制菜价格区间集中在十几元至几十元,品类丰富,仍能满足”懒人经济”需求。罗永浩呼吁立法强制明示预制菜使用情况,获得大量消费者支持。2025年9月13日,《预制菜食品安全国家标准》草案即将征求意见,有望为行业带来转机。资本市场对此反应积极,9月15日预制菜概念板块多股上涨。

预制菜行业正站在从”野蛮生长”到”合规时代”的关键节点。味知香董事长夏靖曾坦言,行业面临标准缺失、安全隐患等挑战。对消费者而言,预制菜本身无罪,真正令人担忧的是”偷工减料、工业味重、信息不透明”。在这场信任危机中,企业必须在安全、健康、智能、透明等维度持续努力。正如消费者需要的不是非黑即白的对立,而是一个诚实透明的市场——提供更多健康安心的选择,这才是预制菜行业赢得未来的关键。