全球AI To C市场正经历一场悄然变革。以OpenAI、DeepSeek为代表的AI创业公司,凭借大模型技术突破,在C端应用市场占据领先地位。相比之下,谷歌、阿里巴巴等移动互联网时代的大厂,虽在C端AI应用上进展缓慢,但近期却凭借AI技术实现了华丽逆袭。

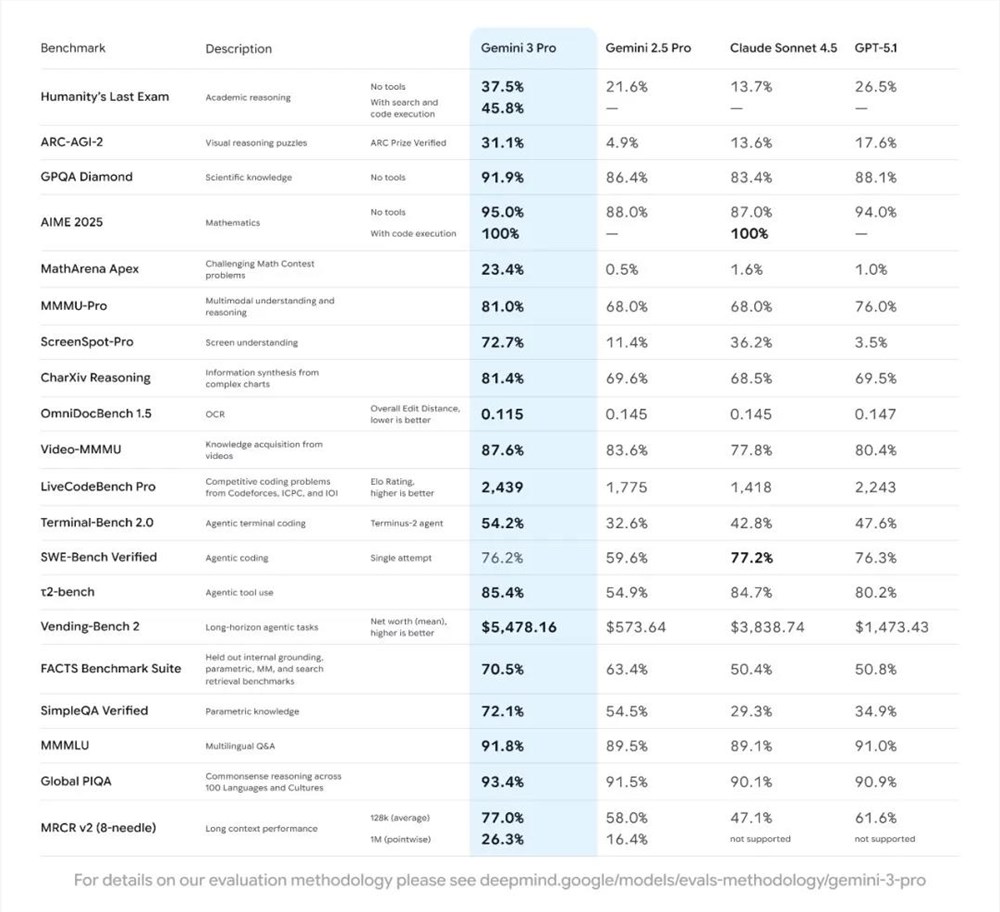

在OpenAI凭借ChatGPT领跑的两年间,谷歌始终陷入”我们也有大模型”的被动局面。直到Gemini3Pro与Nano Banana Pro的横空出世,谷歌Gemini3系列大模型在多模态处理、逻辑推理、Agent能力等三大核心维度,几乎刷遍行业权威榜单,让外界重新正视其技术实力。据外媒报道,OpenAI CEO奥特曼内部备忘录坦言,谷歌的进展已带来”暂时的经济阻力”,这背后是OpenAI研究员早已知晓的事实——Gemini3已超越他们。

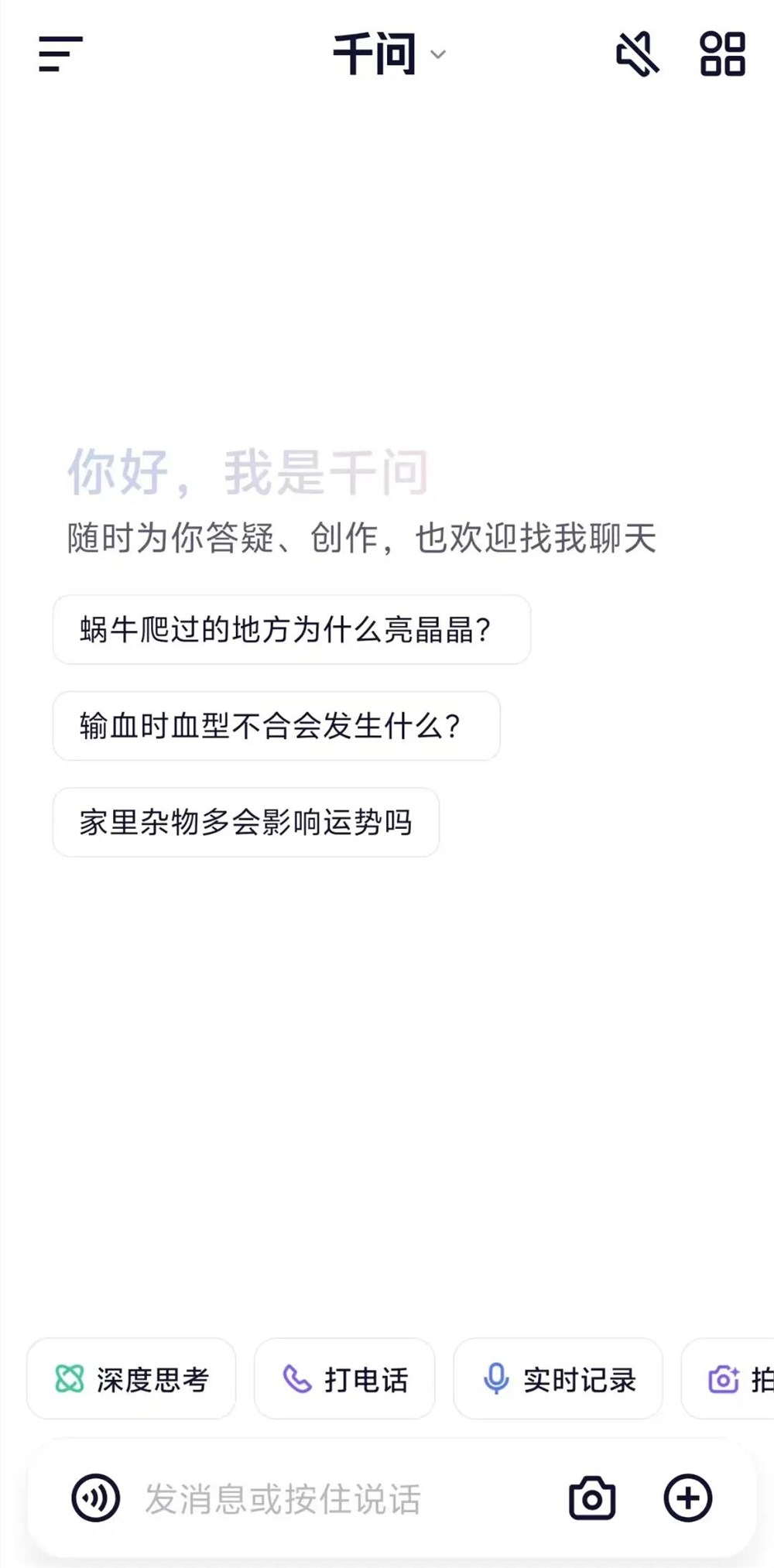

回到中国AI市场,阿里巴巴通义千问大模型虽以开源能力占据领导者地位,但在C端应用市场却始终未打开声量。11月17日阿里正式推出千问APP公测版,直接对标ChatGPT。一周后的24日,千问App狂揽千万下载量,上线三天即冲入苹果App Store免费总榜前三,这一数据不仅打破AI应用增长纪录,更颠覆了”先入场者占优”的行业惯性。阿里巴巴这个看似”后发”的玩家,正用千问App完成惊艳的弯道超车。

如今谷歌和阿里这两大巨头,谷歌靠技术突破洗刷了被动跟跑的狼狈,重回正面抗衡;阿里则凭借技术+生态破局,有望彻底拿下重要C端AI应用市场。尽管两者都实现AI逆袭,却走出截然不同路径:谷歌以封闭的Gemini模型坚守信息入口优势,阿里则用开源Qwen模型和庞大商业生态,开辟”会办事”的AI新赛道。这场跨越太平洋的双重翻身战,不仅改写全球AI To C竞争格局,更揭开新命题:当技术与生态深度耦合,AI终局之争早已不是单一维度输赢,而是同题异解下的价值重构。

先磨刀后砍柴 大厂AI全栈能力发力

在AI这场没有硝烟的战争中,真正的玩家从来不是单纯的模型开发者或应用搭建者。就好比移动互联网时代,大厂射程内的业务中,中小企业很难长久生存。这背后根源在于大厂具备全栈技术能力和生态服务体系。AI时代同样如此。谷歌和阿里都是手握”全栈入场券”的超级玩家,构建了从底层芯片硬件、模型架构到上层应用的垂直整合能力。

谷歌的全栈布局早已成型:以TPU芯片为算力基础,以Gemini大模型为技术核心,最终落地于搜索、YouTube、安卓等超级应用,形成”芯片-模型-应用”完整闭环。这种布局让谷歌能持续强化信息入口垄断地位,每次模型迭代都能直接赋能核心业务。阿里的全栈能力则隐藏在庞大商业帝国之下:底层有芯片提供算力支撑,中间层是Qwen系列大模型,上层串联淘宝、高德地图、支付宝、本地生活等高频应用。这种”芯片-模型-生态”全栈架构,看似与谷歌相似,却在应用层本质不同——谷歌应用核心是”信息获取”,阿里应用核心是”任务执行”。前者巩固现有优势最优解;后者激活生态价值最优路径。

AI面向市场应用时,不是技术方向不同,而是技术必须与自身业务底盘、盈利逻辑、用户需求绑定,才能提供持续性服务。谷歌和阿里最终形成了”信息入口”与”服务闭环”两条不同赛道。这种全栈技术能力构建需要长期积累和巨额投入。阿里巴巴此前就官宣未来3年投入3800亿做AI基础设施建设。如此大手笔投入,对创业公司难以想象。因此,这两家巨头都不会满足于”卖铲人”角色,而是要亲自定义AI时代产品形态。

更为关键的是,面对AI ToC市场热潮,两家巨头都展现了惊人战略耐心。2022年底ChatGPT爆火后,行业掀起AI应用狂欢潮,无数创业公司急于推出产品抢占市场。但谷歌和阿里却选择了”先磨刀,后砍柴”策略。谷歌直到2023年底才正式发布Gemini模型,阿里则从2023年开始持续打磨Qwen模型,直到2025年11月才推出独立千问App。这种”后发而先至”策略背后,是平台级公司对颠覆性技术的敬畏——AI竞争不是短期流量争夺,而是长期技术壁垒和生态构建。以千问App爆发为例,本质是Qwen系列模型两年技术积累的厚积薄发。自2023年全面开源以来,Qwen系列模型完成从基础版到旗舰版快速迭代,完美诠释”先磨刀”战略。谷歌为了让Gemini模型适配多模态场景,投入数千名工程师,经过两年才推出综合模型。两家巨头的共同选择证明:在AI时代,底层模型实力决定上层应用天花板,没有经过市场验证的技术根基,再华丽的应用也只是空中楼阁。

做开源、融生态 如何用AI为内部造血

同样是全栈玩家定位,在”先模型,后产品”相同定位下,阿里和谷歌在生态构建上作出截然不同选择。模型发布策略上,是做坚定开源党,还是走少量开源、核心闭源商业化路线,成为两者入局C端关键分野。

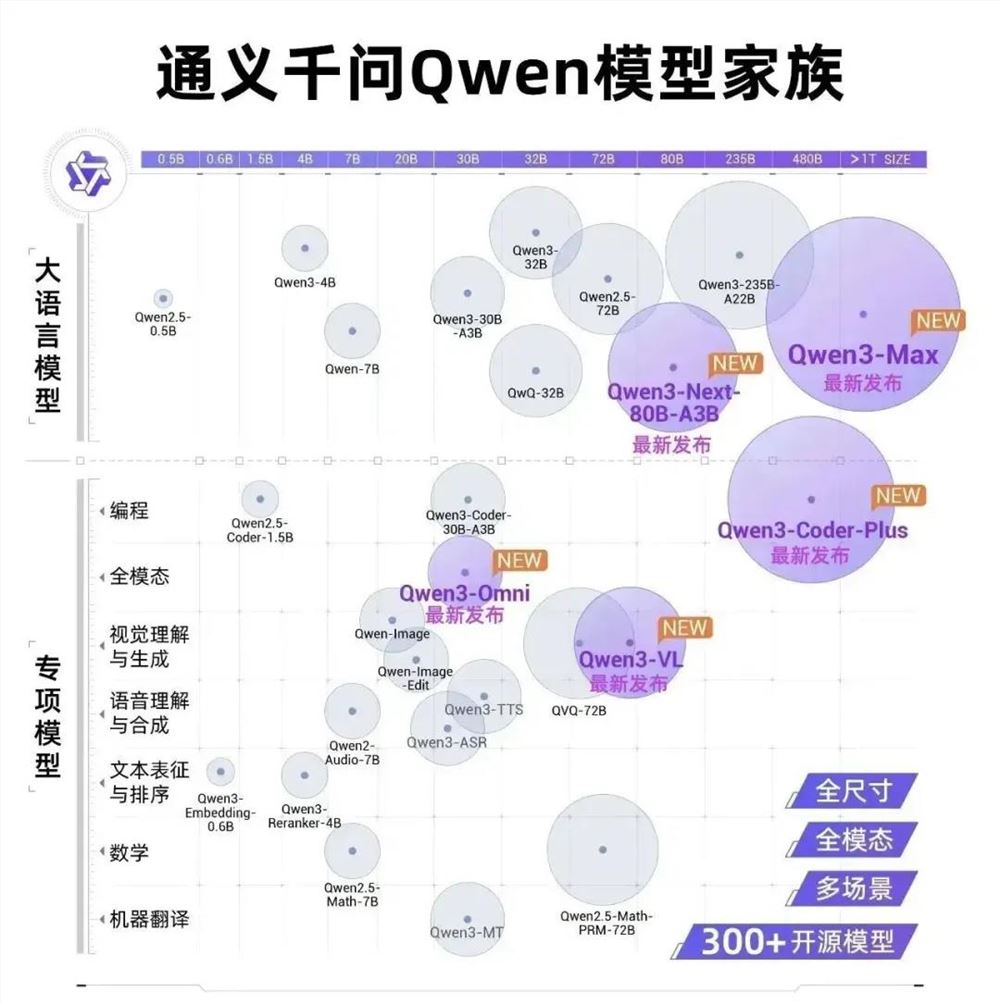

阿里走出独特道路:先用开源打动开发者,通过社区反馈加速技术迭代,最后实现对闭源的追赶甚至反超。作为全球开源策略最激进公司之一,阿里是坚定开源派。2023年开始,阿里先后开源超过300款模型,在全模态、全尺寸基础上,拿出多款SOTA模型,让Qwen系列模型可用性不输闭源模型。今年7月,阿里先后开源超过闭源模型Claude Sonnet4的编程模型Qwen3-Coder、推理能力创开源SOTA纪录的Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507。开源两年内,Qwen系列大模型全球下载量超6亿次,成功建立庞大开发者社区。相比之下,谷歌应对AI2.0时代策略,不再愿走开源老路。通过开源Gemma等模型降低开发者迁移成本,同时巩固闭源Gemini系列模型,维系高价值客户群体。虽然今年加大开源力度,但谷歌开源策略与阿里截然不同。

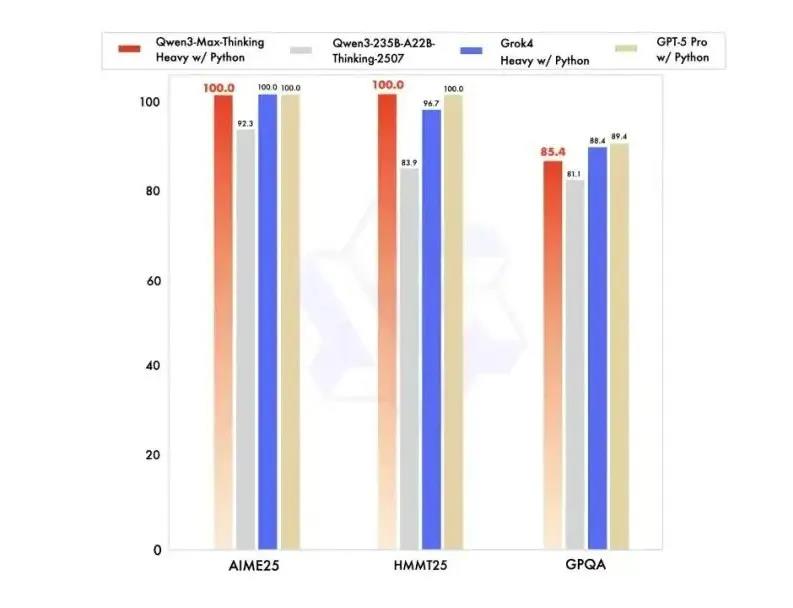

阿里云CTO周靖人给出答案:”不开源反而风险更大,因为开源至少会追上闭源,甚至发展得更好。”在使用反馈迭代中,开发者建议成为反哺Qwen系模型优化资源。最终万亿参数模型Qwen3-Max发布,夯实底层技术支撑。就在11月初,Qwen3-Max-Thinking预览版本在AIME25等数学竞赛测试中刷得满分。模型能力追上闭源模型后,造”入口”变成顺理成章选择。搭载Qwen3-Max的千问App,靠着模型口碑、开源积攒用户基础,实现一周突破千万下载量,速度比DeepSeek、Kimi等AI助手产品更快。

用开源换取用户基础,是阿里第一步棋。作为阿里AI to C超级入口,对比谷歌,千问App还将综合阿里系独有生态优势。谷歌将AI搜索结合到搜索服务中,用AI帮助用户快速得到综合性回答。但AI搜索可能革掉搜索引擎赖以生存的广告业务。因此谷歌态度谨慎缓慢,去年才开始试水在搜索引擎中加入AI回答推荐功能。而把AI放到以电商起家的阿里身上,则成为盘活整体资源新希望。”千问与高德、淘宝、支付宝、闪购等已在联合开发,进展非常快,预计很快有大版本更新。”阿里千问团队透露。对比当下AI助手重”聊天”定位,千问聚焦”能办事”定位,基于用户阿里系应用使用习惯做个性化服务。无论是用App做旅行攻略,实现买机票、选饭店,还是基于淘天产品给出比价服务,都是千问下一阶段可能实现的功能。

通过模型-生态深度绑定,阿里以AI作为起点,逐渐在技术和生态上找到契合自身发展的新路线。从入口到”闭环” AI重写大厂战略

AI助手角色正在全球发生新转变。中美AI双方视角结合各自优势,走出不同路线。美国市场更注重技术创新和商业模式,中国市场更关注技术实用性和用户价值实现。从ChatGPT爆火到千问一周突破千万下载量,AI助手生态已发生改变。目前OpenAI的ChatGPT、谷歌Gemini仍停留在回答场景,只解决基础问答。反观国内市场,AI助手落地已不再是单个产品较量,而是考验企业如何将AI与用户日常生活场景整合,把纸上谈兵问答变成解决用户痛点帮手。

以阿里千问为例,目前版本更像全能助手:AI PPT、深度研究加速办公效率;视频/语音通话降低使用门槛,让不懂AI小白也能像和人对话般提问;AI修图、拍照讲题综合当下最多场景。一个App就能解决用户各项需求。作为”全能助手”,手握流量和场景优势的大厂,如何利用AI跑好商业飞轮,是AI时代必答题。可以预见,千问将作为”神经网络”,串联起阿里集团所有业务,通过AI Agent整合内部生态。其战略意义在于,对内能粘合内部业务,提升效率;对外改善用户体验,提供无缝闭环智能服务。

虽然协同具体更新尚未释出,但阿里现有资源布局不难想象千问可能性。对于购物、点餐、出行等高频场景,千问有望成为串联多个场景桥梁,成为跨应用、跨场景全面AI助手。一方面,作为AI助手,千问通过Agent形态提升阿里系产品使用黏性。比如通过内接AI助手以比价、推荐等形式帮助用户快速挑选商品,提升用户体验和频率。另一方面,千问作为独立App将承担阿里AI C端流量入口。但与其他入口不同,通过深度整合电商、支付、物流等业务生态,千问不仅是AI工具,更是完整生活服务平台。通过自身流量,有望为其他阿里系产品”造血”,共享流量收益。比如购物场景中,千问可直接给出建议并推送商品链接,在应用中完成销售转化。

做电商起家的阿里,这是更擅长的主场。All in AI三年,阿里一切早有迹可循。2023年9月,阿里巴巴集团CEO吴咏铭上任后通过内部信宣告”用户为先、AI驱动”。此后阿里持续推进工作,把AI深入到集团内部,用AI驱动业务发展。过去几年,从淘宝天猫、阿里国际,到高德地图、飞猪旅行,AI已渗透到阿里业务方方面面,在提升业务效率、提高增长速度方面产生实际业务价值。未来,千问作为关键枢纽,与阿里生态全面联动后,将释放更大商业动能。