《疯狂动物城2》的国内预售票房成绩,让好莱坞电影在中国市场重温了久违的辉煌时刻。据猫眼专业版数据显示,其预售票房(含零点场)已突破3.091亿,不仅超越了《哪吒之魔童闹海》,更刷新了中国影史动画电影预售票房纪录。当下的讨论热度与观众期待值,让人不禁想起2020年前好莱坞电影在中国市场的鼎盛时期——各大票务平台的想看人数激增,社交媒体上从资深粉丝到普通观众都在翘首以盼朱迪和尼克的回归。首日票房预计将超过2.8亿,总票房更是有望突破25亿,有望创造《复仇者联盟4》之后好莱坞电影在华的最好成绩。这种情绪在中国市场尤为罕见,毕竟它既非《冰雪奇缘》那种“公主文化”的粉丝狂热驱动,也非依靠IP惯性构建的电影宇宙,而是真正建立在“前作质量过硬”基础上的自然发酵。因此,《疯狂动物城2》成为一个极具特殊意义的作品:它正处在一个对迪士尼动画并不友好的时代,却意外收获了久违的集体期待。毕竟过去几年,迪士尼在动画领域的发展远不如十年前那么耀眼。《星愿》作为迪士尼百年纪念作品,口碑表现平平,甚至连皮克斯也因疫情时期的流媒体策略,逐渐失去了“影院必看”的魔力,《疯狂元素城》《地球特派员》等作品在全球遭遇票房与口碑的双重挑战,这个曾经的行业巨头,首次感受到了市场的“审美疲劳”。

正因为这种落差,《疯狂动物城2》的火爆被赋予了更深层的象征意义:迪士尼动画是否还能继续讲故事?是否还能回应新时代观众的期待?或者,它只能依靠“安全续作”来维持票房?当这些疑问叠加到《疯狂动物城2》身上,它自然成为了一个关于时代的命题——这部续作,会是迪士尼创造力的“最后一次狂欢”?抑或是一个正在向保守方向滑落的公司,试图证明自己“尚未老去”的最后一搏?

### 后“拉塞特”迷惘期:《疯狂动物城2》的“时代返场”

如果回溯到《疯狂动物城》诞生的2016年,那几乎是迪士尼动画复兴的高峰:连续多年票房口碑双丰收,从《魔发奇缘》到《冰雪奇缘》,从《无敌破坏王》到《海洋奇缘》,原创世界观层出不穷,技术迭代稳定而惊艳。这一时期的成功背后,离不开时任皮克斯与迪士尼动画创意总监约翰·拉塞特的领导。拉塞特早年在迪士尼内部发现“年轻创作者缺乏话语权”“层级壁垒阻碍创意落地”等问题,而他从皮克斯带回来的Braintrust制度,正是对这种文化的重构——故事优先、创作者公开讨论、项目反复推敲打磨。这套体系在2010年代的迪士尼身上形成了强大的创造力杠杆,《疯狂动物城》便是集大成之作:城市寓言、类型混搭、角色鲜明,既充满娱乐性又蕴含深刻的时代隐喻,那是一个真正相信“世界观可以长成森林”的时期。紧接着,2017年的《寻梦环游记》更是让全球影迷奉为“史上最感人动画作品”。然而,拉塞特卷入性骚扰风波让这一体系戛然而止。随着他在2018年正式离开,迪士尼动画与皮克斯被迫进入文化与路线的重启期。珍妮弗·李与彼特·道格特接手后,强调多元化、新导演、更多女性创作者上位——这符合当时好莱坞的文化潮流,但在具体作品层面却出现了明显波动。《魔法满屋》依靠音乐和情感勉强续命,但影院表现平平;《奇异世界》直接成为票房黑洞;百年纪念片《星愿》更被视为一个具有象征意义的失败……疫情与流媒体进一步加剧了混乱:原创动画被频繁推向Disney+,观众逐渐失去了“必须去影院看迪士尼动画”的习惯。而皮克斯也经历了类似命运,《心灵奇旅》《夏日友晴天》《青春变形记》尽数成为流媒体独占作品,让皮克斯曾经的魔力不再。此时,拉塞特时代留下的原创世界观已几乎消耗殆尽,新一代的世界观还来不及诞生。于是,老IP成了最稳妥的解法。去年《头脑特工队2》和《海洋奇缘2》以“稳健”的叙事双双斩获10亿+美元全球票房之后,本身也是“老IP”的迪士尼CEO鲍勃·艾格甚至公开表示:在当下的市场环境里,“观众更愿意为熟悉的角色走进电影院”。这句话几乎是一种宣告——迪士尼动画正在系统性走向“续集时代”。也因此,《疯狂动物城2》具备了一种特殊气质:它是拉塞特黄金时期创造的终极“迪士尼魔法”,却在一个更保守、更谨慎、更不敢押注原创的时代被拉出来强行续命。而观众对其产生的巨大热情,更像是在看一个旧体系的“返场演出”,既怀旧,又带着一丝时代落差的悲凉。

### 是“最后狂欢”抑或保守时代难得的体面?

从技术层面来看,《疯狂动物城2》当然不算“保守”。无论是角色的毛发、布料、光影、城市尺度,全都被推到了比第一部更极致的水平,制作团队公开强调管线迭代与规模升级。这也是迪士尼最擅长、也最愿意投注资源的部分:永不退场的“魔法工程”。但在故事层面,它的雄心显然更为谨慎。这并非第一部那种生态级别的社会寓言,没有试图去拆解阶层、偏见与权力结构,而是回到朱迪和尼克的“CP搭档式冒险”,用类型叙事稳稳推进。《疯狂动物城2》剧照

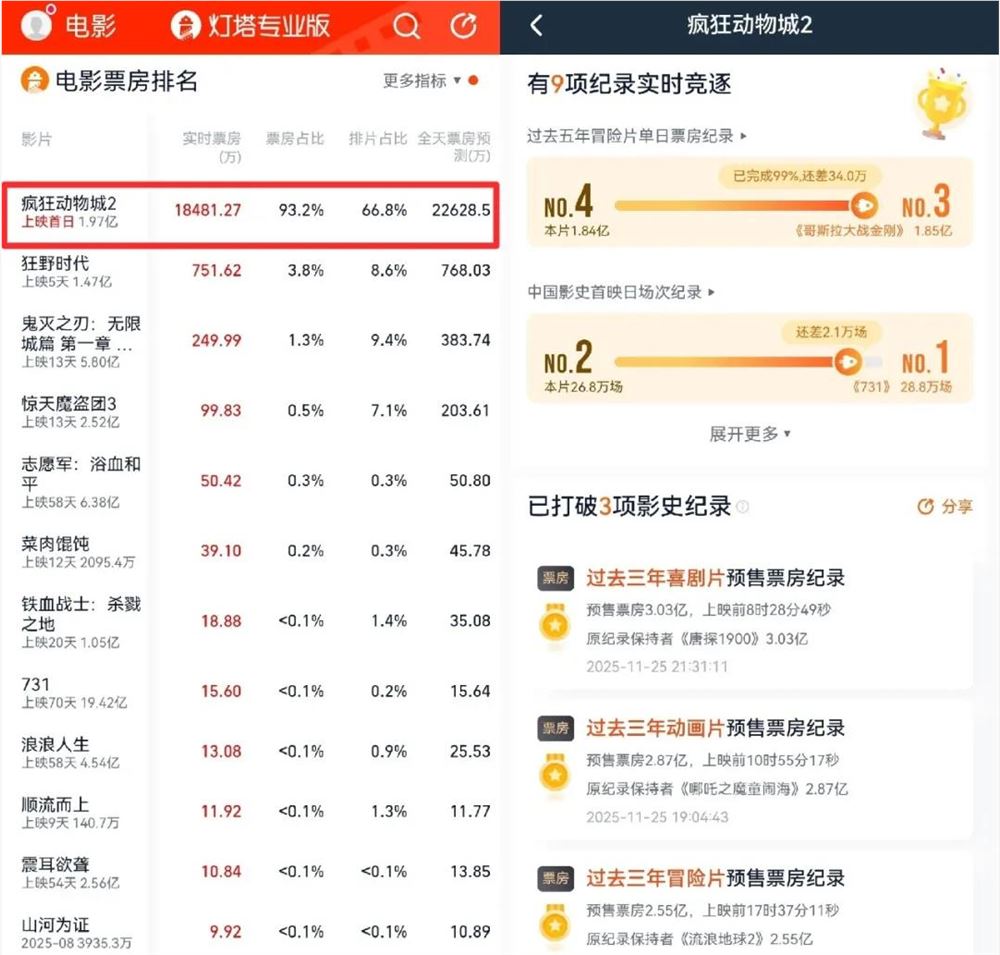

于是,在第一波观影潮中,“磕CP”成为狂潮,经典配角返场贡献好评,“超级好看”的评论中也会夹杂一句“故事新意不够”。这种选择本身就说明,当下的迪士尼很难再复制2016年第一部中的锋利度,尤其是在这个政治隐喻与社会议题高度撕裂的时代。更能说明今天“迪士尼动画或内容体系为何变得如此保守”的,是今年的一组更现实的数据——2025年截至目前的迪士尼作品,原创几乎消失,十部院线作品中只有皮克斯的《地球特派员》是原创,剩下要么是漫威宇宙衍生,要么是续作,或真人翻拍。其中也只有真人翻拍《星际宝贝》成为了迪士尼目前唯一一部全球票房破十亿美元的作品。与此同时,同样是炒冷饭的《创:战神》《白雪公主》真人版却惨遭滑铁卢,口碑票房双双疲软,成为迪士尼今年典型的失败案例。鲜明对比本身就说明:观众并非一概拥抱怀旧,即便是炒冷饭也需要一些技巧,而不是机械重复消费旧IP。因此,回到《疯狂动物城2》,其实也无法看出问题的答案,若它只是一部优秀的续作,它其实已经能满足票房需求,起码就目前的国内票房和第一批观众评价来看的确如此。图源:灯塔专业版(截止至11月26日17:00)

它显然无法证明迪士尼仍然拥有那种“创造新世界”的能力。也就是说,市场会奖励它的娴熟技巧,但不会因为它而重新相信迪士尼的未来。不过,对这家百年巨头来说,一部体面的续作也并非毫无意义。毕竟如今的观众也严重缺乏尝鲜的勇气和试错的耐心,随手避雷与观望成为了日常,这种消费端的变化自然也会反过来影响创作。从迪士尼的规划来看,接下来几年的《玩具总动员5》《超人总动员3》《寻梦环游记2》等等也都是熟悉的老朋友。而艾格在最近迪士尼财报电话会上关于AI的态度,更难让人相信迪士尼还能重返巅峰。他多次强调AI能带来效率、降低成本、提升用户参与度,并宣布将与更多AI公司合作,把工具嵌入Disney+与IP管理体系。在这样的背景下,《疯狂动物城2》更像是一场迟来的、也可能是最后的创意狂欢——属于旧体系的返场、留给观众的最后一次体面挣扎。它当然可能在票房和口碑上双赢,但再成功,也难逆转一个更大的现实:迪士尼动画的黄金时代大概率已经过去。

也因此,回头再读乔布斯当年对皮克斯的评价,就会生出一种时代渐远的复杂情绪。他曾说,人们在60年后仍会观看《玩具总动员》(起码30年后人们的确还在看),不是因为电脑图像,而是因为那个关于友谊的故事;他也强调,皮克斯之所以特别,是因为它让艺术家与工程师真正拥有“创作的主导权”,并把全部技术与资源都押在“讲好一个故事”这件事上。这才是过去皮克斯为迪士尼注入的最可贵的价值——也是它在今天最容易失去的东西。如今面对AI与资本效率的逻辑,以及日趋崩坏的审美趣味,故事不再是起点,而逐渐沦为流程中的一环。《疯狂动物城2》因此显得格外珍贵:它像是一道来自旧时代的回声,提醒人们迪士尼动画曾经应有的价值,也提醒我们那些正在远离这个时代的创作之美。