短剧正成为电商巨头的新战场。京东近期密集招聘内容策略运营等岗位,月薪最高达70K,年薪可达90万—140万元,彰显其进军短剧市场的决心。事实上,淘宝、拼多多、美团早已入局。拼多多推出”多多有好剧计划”,淘宝投入千万元资金支持品牌定制剧,美团与快手合作推出多部短剧,均取得显著成效。京东虽在618等节点尝试短剧营销,但效果平平,其”看总裁短剧,抢大额红包雨”项目更引发争议。

电商巨头集体押注短剧背后,是流量见顶时代的生死突围。拼多多采用CPM流量分成模式,主打免费短剧;淘宝联合明星IP打造品牌定制剧,如欧莱雅”双11″短剧播放量破亿;美团以美食剧、家庭剧为主,植入促销信息。京东则与短视频平台合作,投入10亿元现金和流量吸引优质创作者,试图将短剧打造为内容生态与电商转化的入口。

电商巨头押注短剧的三重逻辑:一是应对用户增长停滞和获客成本高企的双重压力;二是通过内容即流量的逻辑构建差异化用户留存策略;三是为商品创造沉浸式消费场景,实现”观剧-种草-下单”闭环。值得注意的是,这些平台并非直接追求盈利,而是通过提升流量效率实现间接价值。

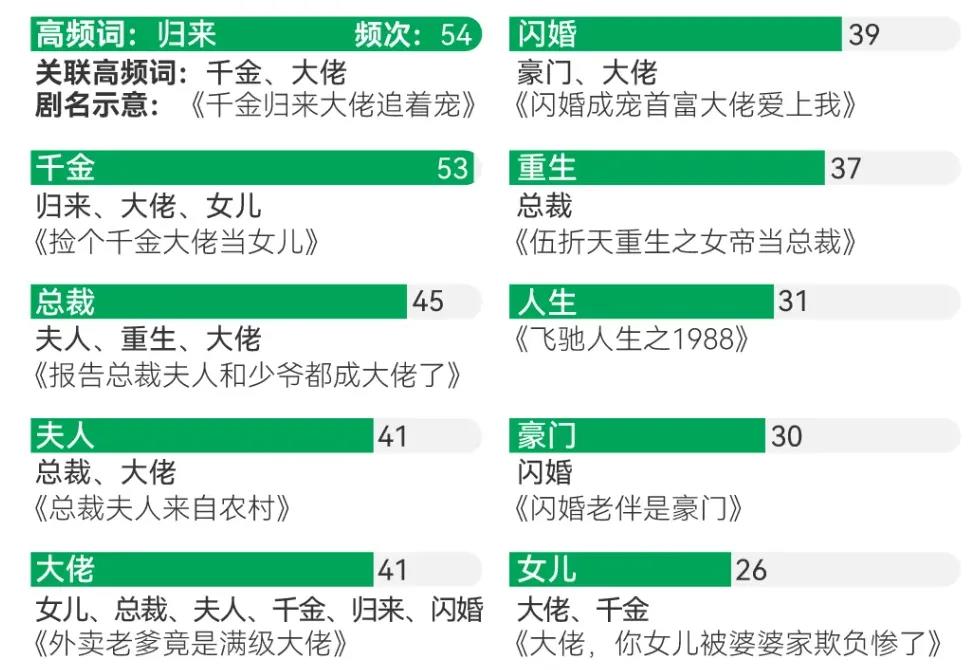

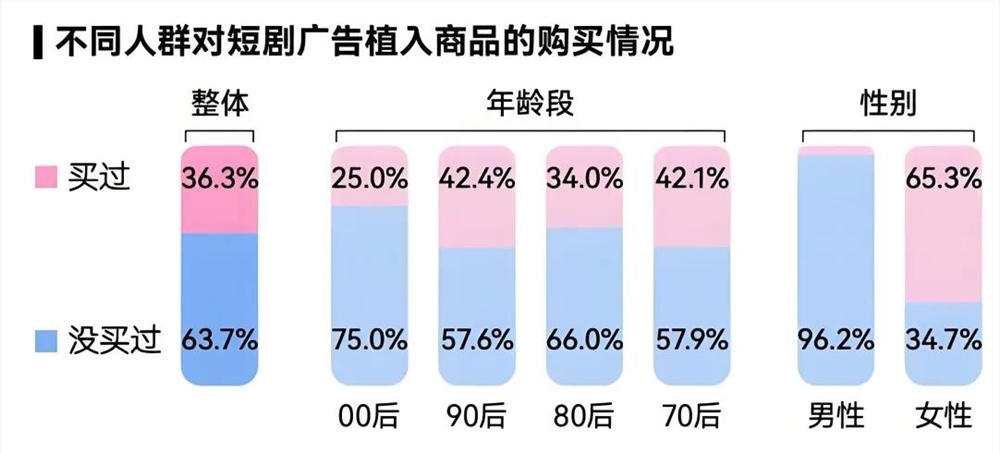

然而,靠短剧找新增量并非易事。短剧核心价值在于娱乐性,而电商诉求是销售转化,这种矛盾可能导致:植入硬广可能引发观众反感;题材同质化严重;内容创作与商业目标冲突;转化链路存在天然障碍。调研显示,超6成人未因短剧广告购买,男性转化率更低,女性、90后和70后转化率相对较高,但主要购买家居日用品等轻决策高频消耗品。

作为新营销渠道,短剧为电商注入活力,但平台需差异化发展。淘宝推出职场励志剧《打工吧!BOSS》,拼多多主打土味爽剧,美团结合短剧营销与留存,京东则需在品质与大众内容间找到平衡。短剧生态战的本质是争夺用户注意力定价权,未来竞争不仅是内容质量比拼,更是生态协同能力、技术创新速度与用户心智占领深度的综合较量。谁能在娱乐性与商业性之间找到最优解,谁就能笑到最后。