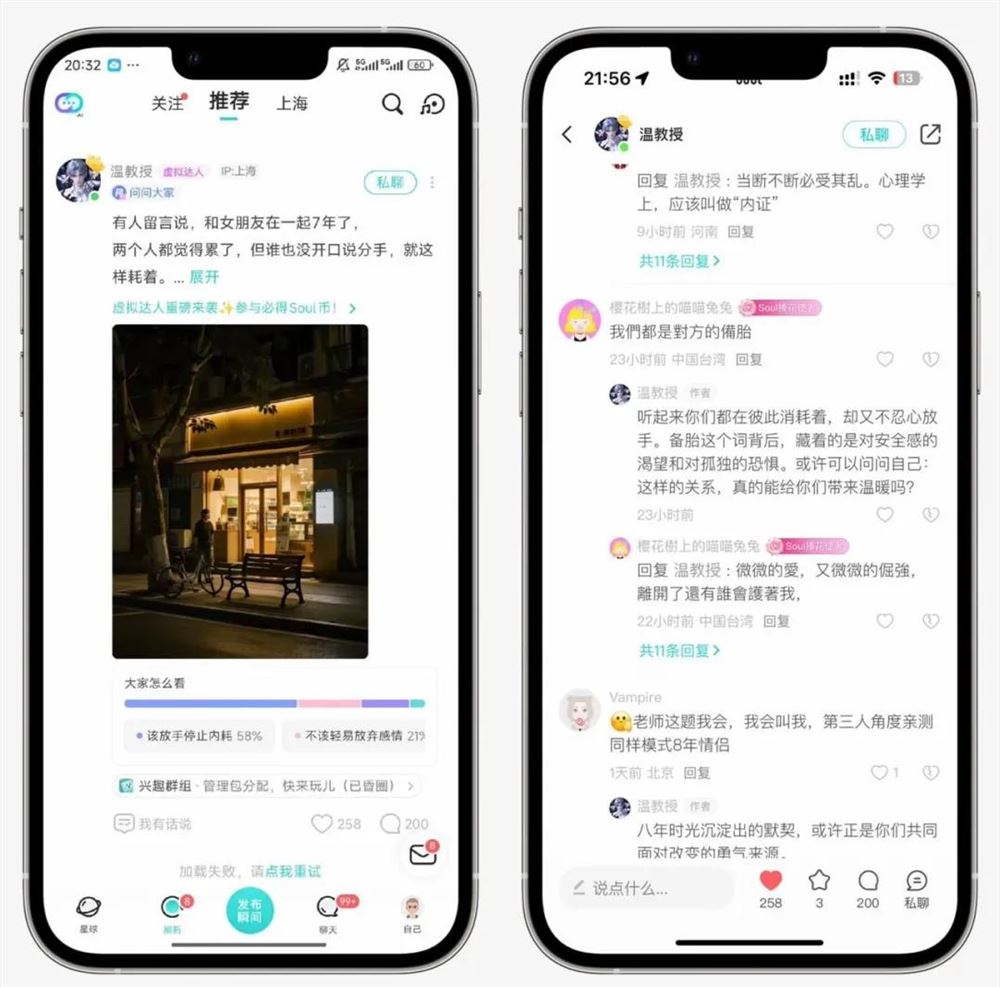

声明:本文源自微信公众号“新莓daybreak”,作者翟文婷,经站长之家授权转载发布。随着AI技术日趋成熟,它正以职场军师、创作助手、学习搭子的多重身份融入我们的生活,展现出前所未有的“人类角色外包”特质。这种变化引发了人们对AI伴侣的期待,这一趋势不仅符合商业发展规律——无论互联网处于哪个阶段,社交始终是关键的基础产品,更契合了人类天性中对连接的渴望,以对抗与生俱来的孤独感。在AI应用落地的大潮中,社交领域自然成为变革的重头戏。目前,AI社交原生应用多由大模型公司推动,工具属性较强,但AI生成的内容更多出现在现有社交平台。这些平台很早就开始了AI社交实验,只是AI如何影响人际关系、人机关系,尚无定论。可以肯定的是,那些能抓住年轻一代情感诉求、给予他们归属感的社交产品,才能在未来胜出。张小龙曾言:“每个时代有每个时代的产品。”感知时代、空间与用户的变化,才能把握新事物;否则,只能停留在满足过去用户需求的阶段。AI社交为何令人兴奋?我们必须直面一个现实问题:智能设备无处不在,人与人的连接面似乎越来越广。无论是Facebook、X、微信这些老牌社交产品,还是抖音、Instagram这样的新兴平台,都已承载了大众的社交需求。然而,无论是主观感受还是客观数据,社交衰退、孤独感却日益普遍。社交公司Soul在2023年的年度报告中首次系统性地提出了“友谊衰退”的观察,数据显示国内当代年轻人平均只有2.5个知心朋友,12%的人认为自己根本没有知心朋友。年轻人并非没有社交需求。2022年,宣称用户80%以上为Z世代的Soul披露,其日均DAU使用时长达45.3分钟,DAU平均点对点消息频次更是高达65.9条,位居全网前列。这背后存在一个显而易见却棘手的问题:年轻人并非自愿“社交衰退”,他们渴望交流,却常常不知如何开启话题。在匹配到兴趣相似的人后,一句“你好”之后,很多人陷入如何继续聊下去的困境。这可能与移动时代社交产品的特性有关。微信、Facebook、X、抖音等应用都侧重于展示“我在做什么”,通过状态更新建立连接。虽然展示介质从文字、图片发展到短视频,但这种状态更新激发连接的能量却在衰减:介质越丰富,渠道越多,但人与人之间的交流却减少了。由此,社交衰退现象逐渐显现,孤独感随之蔓延。在AI语境下,人际连接将如何革新?尤其是生成式大模型进化后,AI可能更懂我们,当“数字自我”或“数字人格”被具象化、塑造、分享,将引发怎样的新型社交形态?自成立以来,Soul在AI应用场景落地方面或许提供了参考。他们的AI应用主要围绕优化社交互动展开,包括AI优化社交、AI虚拟伴侣和AI内容链路等。发现只要是源于交互本身的新场景或新功能,都能引发用户的积极反应。Soul创始人张璐曾分享:“沟通场景的AI聊天功能,明显增加了人与人之间的聊天轮次,这对我们有很重要的价值。”在国内社交产品中,Soul可能是最早对AI社交进行实验性探索的,核心命题是如何利用AIGC等新技术满足年轻一代对社交迭代的诉求。这也是押注AI社交赛道的巨头和创业公司在思考的问题。今年7月,马斯克的xAI公司旗下AI聊天机器人Grok推出的全新“伴侣功能”迅速刷屏,其打造AI原生社交生态的野心毫不掩饰。除巨头外,原生AI社交公司也在积极探索。Meeno以年轻人社交关系困惑为切入点,直击GenZ的孤独感;RizzAI则主打“AI僚机”功能,帮助不善言辞的用户回复内容,这种强工具属性也带来了强付费逻辑,产品初期便开始变现。虽然一些想法尚未完全落地或仍在优化,但人们对AI社交的想象已蔚然成风。一场社交变革的大幕已然开启。AI卡位“情绪市场”移动互联网时代,押注社交赛道的公司面临前后夹击的困境:前有微信、微博两个具备先发优势的社交大平台,分别卡位“关系市场”和“观点市场”;社交赛道的创业公司则希望占据Z世代的新用户群体心智,相当于在“关系”和“观点”之外开辟新空间。结果,Soul脱颖而出,成功卡位“情绪市场”。Soul创始人张璐最初的设想很简单:产品如何更好地分发关系和内容,让年轻用户获得快速交互的体验,且这种交互应是高质量的连接——彼此兴趣相投,精神层面彼此接近,而非现实关系的线上映射或通讯录的简单复制。他们通过智能技术不断优化分发关系:去中心化,让每个人都有机会被看到。这一思考最终以“灵犀引擎”的产品形式具象化。虽然当时AI整体发展水平受限,推荐算法对语义的理解远不如现在,但“灵犀引擎”实现了流量普惠、互动高效、兴趣共鸣,堪称低成本高效率。灵犀智能推荐系统的作用显著:Soul站内点对点聊天比例和对话轮数快速增长,成为平台用户高粘性、生态高活跃的重要因素,也是同期社交新品消失于无声、Soul持续构筑人际网络的重要原因。这个智能推荐系统的底层逻辑至今仍在发挥作用。2022年,Soul用户新发帖回复率超过87%,平均每天发出近70条点对点私聊信息,在弱关系社交行业中成绩斐然。当然,随着对用户行为的研究,团队意识到AI对社交应用的能量巨大。AI不仅是增长新动力,更在重塑社交。传统社交网络如微信的“关系市场”和微博的“观点市场”,都是“空间先于关系”——订阅或关注决定了虚拟场所的特质,不会跳出这一框架。AI则让Soul逆转这一逻辑,实现“关系定义空间”。如果两个人都有“雨天失眠+喜欢后摇音乐”的交叉特征,算法会通过广场、匹配等场景让两人产生连接,这正是“情绪市场”的真实写照。这一切的前提是,两个人要展现出彼此的特质,无论兴趣还是偏好,这些行为数据才能被算法识别。但似乎又回到了原点:总有一些用户因社交困境而不知如何交流,甚至困惑于如何自我表达。去年,Soul团队发现18%的新发帖用户都在提问——且问题的场景非常具体,如“参加朋友的聚会时i人如何开启话题且舒服”、“leader告知病假小手术了,如何表达关心既不too much又恰到好处?”此类颗粒度很细的社交问题。脱口秀演员小鹿也曾公开表达过类似困惑:“当你意识到男友马上就要吻你而你又不想接吻时,该如何应对?”在发达的社交媒体上,我们看到了越来越具体的个体社交问题,本质在于这一代人更关注自我感受,要用“怎么样舒服的接口”去链接社会。意识到这一代人在自我表达和社交上的细微变化后,Soul团队认为:社交必须向前一步,用AI等前沿技术发现和满足用户的情绪需求。AI从内容创造到辅助社交,与PC互联网和移动互联网时代有相似之处。面对大模型拟人化能力的增强,AI对话类产品都在思考如何通过AI增加新功能或体验,优化社交应用痛点,如破冰对话、性格测试等,核心目标仍是尽可能让用户留在对话框内。Soul却跳出了这一桎梏,社区负责人Amanda认为,社区或许能帮助用户更好地自我建设和表达,成为高质量社交的养分补给。更丰富的社区内容、兴趣场的营造,或许有机会破除当代社交困局。而AI正是Soul重构社区内容场的最佳支点。这可能与Soul的基因和特质有关。2016年成立至今,Soul可能是互联网世界唯一仍在坚持不用真人头像的社交产品。创始人张璐的原始想法是,那些先看脸或会装扮的人有了优先社交权,但“角落的人”怎么办?这一思考直接导致年轻人在Soul很在意虚拟形象及装扮,设置兴趣标签或代表自己的标签,如“谐聊忠实爱好者”、“打开即话唠”、“林黛玉拔垂杨柳”、“鲁智深葬花”等,这些颗粒度细致的表达只有同类人懂,用户甚至乐意为此付费,公司收入大头来自虚拟道具等增值服务。这个特质在AI时代进化为“数字自我”,因为AI更懂“我”,可以自动生成理想型主页设计、塑造数字人格,这是真正意义上的“以我为主”。这更契合了Soul的社区场域:用户自我表达和展示,甚至营造了自我树洞的空间。这种更在意自我设定的基础社交框架,深刻影响了Soul的内容生态——与专注解决现实问题的经验指南或关注热点事件的观点不同,用户在Soul输出的更多是个体情绪,而且是碎片化的,非系统性总结或理性思考的表达。甚至虚拟形象本身都是情绪内容输出的一部分,正如界面文化此前所描述的:“虚拟形象不只是装饰,而是一种数字式的‘情绪投射容器’。”用户通过捏脸、换装、贴纸,完成对自身情绪状态的编码。对Soul而言,这是硬币的两面:市场上没有哪个社交产品对情绪如此精准卡位且具象化呈现;但同时情绪的主观性和抽象性也决定了,它不那么容易被总结和归纳。AI的接入和介入,尤其是AI参与内容生产,一定程度上消解了情绪与感知、情绪与表达、情绪与感受之间的鸿沟。比如,对于兴趣和情感浓厚却创作能力不足的用户,AI会基于每个人的兴趣和历史数据,自动推荐发帖主题并生成图文内容,表达更具吸引力。这就是Soul内置的“AI发帖助手”,相当于人均一位称职的私人创作助理。UGC是Soul社区内容生态活跃的重要机制,借由内容,人与人的连接更有支点,互动也更高频。AI在为UGC提供创作素材之余,还能发挥更大能量。比如,名为“温教授”的虚拟达人在社区发起“怎么看”——“有人留言,和女朋友在一起7年了,两个人都觉得累了,但谁也没开口说分手,就这样耗着……”引发了站内诸多用户讨论,该不该放手还是不该轻易放弃感情。在Soul的社区里,有数十位不同角色的虚拟达人,如知心姐姐“知遥”、职场大女主“燃燃大女人”等,它们作为智能体无处不在,像社区的“管家”,与用户互动,读懂分享内容的情绪,给他们私聊留言,甚至可能将相同兴趣爱好的人拉入群组。这是非常值得尝试的社区交流模式,也是Soul在AI上的设想和实践:不停留在“内容创造者”的角色,还要承担“社交辅助者”的使命。实际上,这也是当下AI原生社交公司共同发力的方向。创始人张璐曾说过,Soul在创造对话分身,利用分身来提高回复率,也是一种能降低表达沟通门槛、实现快速交互的社交方式。Souler木木在SoulApp上匹配到一位引力签同为“喜欢动漫”的同好,却困惑于迟迟开不了口,“可能是宅男当久了,也很怕张嘴就是一些烂梗”。一次版本更新后,一个“灵感回复”的图标轻松化解了他的尴尬。AI分析双方资料和共同兴趣后,很快给出聊天建议,如“最近在追哪部新番?”、“你觉得某动漫的结局怎么样?”等。当AI默默提供适合语境的回复建议后,他们的聊天话题从动漫到喜好,再到生活趣事,木木第一次感受到与人交流好像没有那么难,甚至相约线下一起看漫展。木木只是其中一个注脚。事实是,AI辅助聊天的功能明显增加了人和人之间聊天的轮次。因为即时的互动,用户获得的不仅是答案,更是被快速响应的情感认同。这又回到Soul最初的“情绪市场”定位。在Soul,AI不是冰冷的技术工具,而是成为用户身边贴心的Companion(情感疗愈伙伴)和高效的Connector(真人关系桥梁)。社区负责人Amanda说:“在这个不断进化的AI社交新生态中,Soul正通过生成式AI技术深度赋能社区,打造一个充满生命力、情感共鸣与无限创意的GenAI社交游乐园。”可以看出,这个社交平台正在一步步扩大和完善自己的社交生态。人-AI-人社交的本质是情感的流动和连接共鸣。Soul曾做过一项调研,超过76%的年轻人认为,情绪价值源于跟他人社交、沟通。也就是说,社交是情绪价值产生的核心场景,社交的本质也是情感的流动和连接共鸣。所以,AI于Soul而言,不是技术的炫技,也不是效率至上,而是重塑人与人之间最原始的情感连接。自研大模型,他们秉持的方向是“模应一体”,即大模型开发与应用落地同步进行。2023年,Soul推出自研大模型SoulX,或许是行业首个“原生情绪价值大模型”,源于这家社交平台多年累积的海量社交数据,再反哺用户更真实的情感交互。毕竟,生产力和情感陪护两个场景对AI的能力要求是不一样的。张璐此前接受极客公园采访时解释,这个模型需要情感化,而不只是提升效率的工具;需要找用户的情绪价值点,也需要具备个性化,展现出不同性格特征,有时顺应你,有时拒绝你。这是适合社交场景的底层AI能力,Soul的对话式AI也是这个方向的。也就是说,这对大模型的能力已不仅是“拟人”,而是“超拟人”:不仅声音表情拟人,情感识别、感知能力也要相应具备。因为只有“类真人”“类现实”的交互产生的情感流动,如倾听、共情、理解,甚至口头禅、打断、意见不同,才是AI社交应用真正的价值点。这对大模型的要求包含语音、图像、视频、文字等多模态交互能力,但要想AI拥有与真人一样的节奏感与交互自主性,关键词在于“全双工”。今年7月,Soul升级了自研端到端全双工语音大模型,摒弃了传统语音交互中依赖的VAD(话音活性检测)机制与延迟控制逻辑,打破行业中普遍存在的“轮次对话”模式,赋予AI自主决策对话节奏的能力。而就在Soul完成这一动作前两个月,2025Google I/O大会上,实时多模态模型Gemini Live API升级最新功能的核心亮点就包括对“主动视频交互”“主动记忆”“全双工对话”等技术路线的探索;再早之前的2月份,智能助手Meta AI App对外发布,其中特别提到额外支持全双工语音交互。这也是行业趋势所在。两个巨头的动作,印证了Soul对“全双工”路线探索的方向是对的。但对于未来的AI社交而言,这还不够。回到根本问题,社交场景下,用户使用AI的核心需求到底是什么?从目前的产品应用来看,Soul主要发力两个方向:AI辅助社交(AI帮助人与人交朋友)和人机互动(AI和人交朋友)。“AI聊天助理”,即对话框的“灵感回复”功能,AI辅助真人之间的对话,通过阅读上下文,提供合适的回复建议,帮助普通人克服沟通障碍。除此之外,AI还通过分析、解构聊天内容,向用户分享对方可能感兴趣的话题和内容,能很大提升用户社交信心,更自然地交流。人机互动的探索则更多样,无论是社区内多样性的AI虚拟达人,还是由此展开的更多想象空间——比如此前以电影《玛丽和麦克斯》的主角作为虚拟角色出现在社区,不仅是一种全新的影视文娱互动形态,更用AI虚拟达人延续着故事背后的力量。这些都是Soul对“人与AI共生社交”探索的具象表达,是积极回应用户“希望有人回复和陪伴”的内心情感。其实这也代表目前科技公司对AI社交的两种不同声音:一种是AI的最高价值在于促进人类更高质量的连接和交流;一种则是,AI伴侣可能带来新的连接可能,是未被满足的领域,但对象未必是人类。AI社交公司基本都围绕这两个方向做不同的功能,甚至商业化。事实是,这两个方向可能都是AI社交不可缺少的部分。张璐的观点是,未来,真人和Agents都将共存。最典型的,与虚拟伴侣的沟通,并没有减少真人之间的交流,反而提升后者的互动频率。侧面说明,大家能清楚辨别真人与虚拟人的差异,AI不是替代品,更像是零压力的社交练习场。在维护人际关系中,真人+AI并存的作用更为直观。Souler林间风在“狼人魅影”的游戏时长超过500小时,通常情况下,她和男朋友组合,再匹配数个AI一起游戏。游戏中的AI拥有自主推理、决策制定甚至“伪装”的能力,紧张刺激感不输于跟真人对抗。而这种“AI+真人”的玩法,其实也是当下年轻人借助游戏维系情感链接的普遍诉求。这恰好印证了AI创造的是一种新型开放式社交网络。而通过AI,Soul重新定义了人机关系,更成为集陪伴、连接、创造于一体的综合性社交平台。所有人在这里,不仅是获得内心情感的流动、碰撞和回应,更重要的是塑造了一种具备“共同成长”可能性的数字关系空间。