京东Q3财报揭示业务逻辑新变化 增长路径再调整

本期《窄播Weekly》聚焦京东Q3财报及其反映的业务逻辑变化。数据显示,京东增长路径正在经历深刻转型。集团总营收增速、核心零售业务收入增速及经营利润率均呈现同比提升态势。2025年Q3,京东总营收达2991亿元,同比增长14.9%(去年同期为5.1%);京东零售营收2505.77亿元,同比增长11.4%(去年同期为6.1%);经营利润率5.9%(去年同期为5.2%)。然而新业务收入支出同步激增:2025年Q3新业务营收155.92亿元,同比增长213.7%,但运营亏损达157.36亿元(去年同期为6.15亿元)。受”新业务战略投入增加”影响,集团整体Q3经营利润为负11亿元(去年同期为120亿元),经营利润率降至负0.4%(去年同期为4.6%)。高管发言进一步证实:即时零售投入收缩,京喜和国际业务投入加大。

电话会议释放关键信息:京东零售业务在提升营收效率的同时,正积极拓展国补之外的新优势品类,目前重点押注日百里的超市、服饰、健康等板块。亏损扩大的三项新业务角色分工也发生转变:京东外卖转向供应链协同,京喜自营接棒拉新重任,海外业务则承担新增长使命。

外部环境剧变下,京东近年持续调整增长路径。国补红利消退后,外界关注京东零售的新增长动力及外卖等新业务的协同效应。摩根士丹利曾预测京东未来12个月处境艰难,主要因原有增长引擎熄火、外卖未形成第二增长极,以及新业务表现和AI布局不足。当前京东确实处于重新寻找增长路径的阶段,环境巨变使原有路径失效,新路径尚在构建中,短期内面临更大挑战。但需注意,这些困难并不否定京东的长期价值。

外卖业务战略转型:从拉新引流到供应链协同

借鉴美团经验,外卖平台的核心价值在于拉新、高频带动低频消费,为即时零售构建基础设施。京东初期高调入局,频繁宣传日均单量与用户规模。但淘宝闪购的强势竞争打破原有格局。竞争升级后,京东外卖的拉新成本急速攀升,市场份额和日订单量显著下滑。《晚点LatePost》数据显示,淘宝闪购与美团日均单量达7000-8000万单,京东仅1100万单。街头可见的京东骑手数量明显减少,服务商反馈政策不稳定导致亏损,部分服务商已退出市场。

面对竞争压力,京东外卖转向GMV、客单价提升和运营模型优化,同时发展七鲜小厨等生鲜供应链项目。这实质是战术收缩,但长期战略未变。管理层强调外卖仍是京东长期布局,需融入大生态与供应链协同,最终实现独立盈利。具体协同举措包括:聚焦品牌正餐定位,推出自营品牌”七鲜小厨”,通过京东全渠道销售自有品牌外卖及预制菜,抓住线上线下一体化机遇。

拉新重任转移:京喜自营与京东国际的新使命

京喜自营接过拉新大旗,交易额实现10倍增长,用户规模达3.7亿(其中50%从未使用京东)。用户留存率与复购率持续提升,目标未来一年再吸引1.5亿新用户。京喜的价值在于通过”极致低价”和”性价比商品”实现拉新,即”向商品要流量”。其模式创新包括:厂货不入仓省去仓储成本,采销介入生产环节降本增效,基于平台数据的精准销量预估提升库存周转率。在品质可控前提下,实现厂货低成本生产与高效流通。

京东国际则承担海外增长任务,坚持本地化运营,主打品牌货与差异化竞争。依托京东供应链、仓储物流优势,配合国内品牌出海需求,计划引入1000家中国品牌。西昊人体工学椅品牌通过京东JOYBUY出海欧洲的案例显示,京东采用国内采销模式,品牌只需发货至国内仓,海外履约全权委托京东。这种”抱团出海”模式具有差异化供给优势,与亚马逊、Temu等平台形成互补。

管理层明确指出,Q3投入重点转向京喜和国际业务,后者正处于快速发展阶段。京喜自营计划每年投入100亿用于商品与物流,已推出多个提升客单价的项目。京东国际在英国、法国等欧洲国家试运营,并加速中东、东南亚等区域布局。

核心零售业务:超市服饰接力3C家电成为新增长引擎

京东零售基本盘发展重点转向替代品类与新兴品类。财报承认3C家电国补红利减弱,但强调京东在该领域的优势依然稳固。日用百货品类增速加快,超市与服饰将成为重要增长引擎。超市业务依托自营能力与品牌共创,通过性价比产品提升效率;流通层面则借助线下布局与线上线下一体化进程提效。服饰领域,京东频繁参与时尚行业活动,章泽天担任品牌大使,上线JD FASHION频道,双11期间交易数据亮眼。自营品牌京东京造也推出多个经典款式。

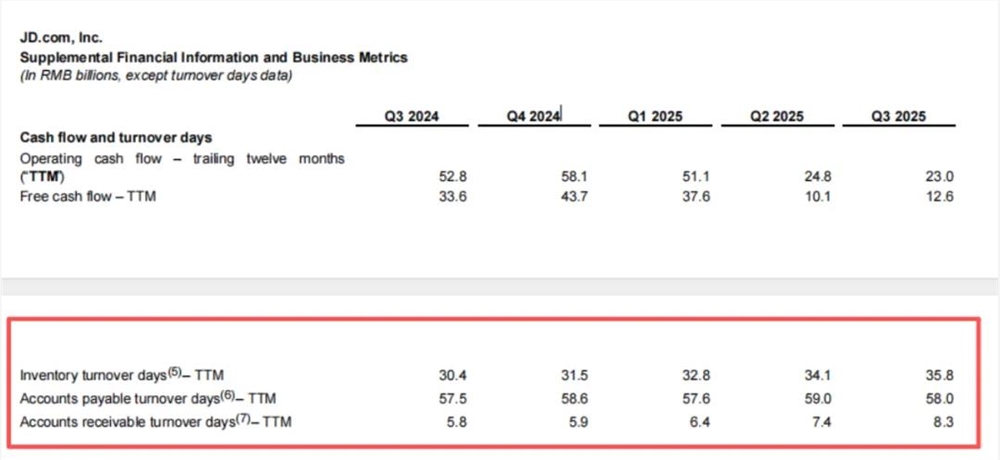

日百品类增长与国内零售趋势密切相关。线下零售出清期恰为京东扩大采购规模、提升行业地位良机。但自营品类扩张也带来隐忧:库存周转天数提升,应付款项周转天数增加,显示京东零售正变得更”重”。尽管京东努力维持运转速度,但自营边界扩张仍处于验证期,涉及资金、效率与规模的平衡。

未来,京东自营需进一步模式创新才能在零售格局中找到新定位。整个零售流通体系正经历深刻变革,京东需在保持自营优势的同时,探索适应新环境的商业模式。