阿里在开启全新AI叙事结构的同时,也在积极寻找新的战略支点和引爆点。最新公布的截至2025年9月30日季度报告显示,云智能集团营收增幅最为显著,达到398.24亿元,同比增长34%。这是阿里AI相关产品收入连续第九个季度保持三位数同比增速。报告期内,季度营收为2477.95亿元,同比增长5%,但经营利润同比下降85%,归属于母公司净利润为209.9亿元,同比下降52%。阿里方面解释,利润下滑主要源于对即时零售、用户体验及技术研发的持续投入,同时两位数的收入增长在一定程度上缓解了降幅。

财报发布后,最受市场关注的焦点无疑是阿里的AI战略布局。阿里集团CEO吴泳铭在财报会上明确阐述了阿里全新的AI战略方向:在AI to B和AI to C两大领域全面发力。在AI to B领域,阿里致力于成为世界领先的全栈AI服务商,满足各行业日益增长的AI需求;在AI to C领域,依托性能领先的AI模型和阿里生态优势,打造面向C端用户的AI超级原生应用,推动AI从产业级应用向全民级应用普及。

约十天后,阿里全新改版千问平台,这一举动被视为阿里AI to C战略的重要落子。这一战略布局的重要背景是,互联网巨头在AI原生应用领域已形成不同程度的积累。作为起步较晚的千问平台,为何仍具备竞争优势?它将如何承载阿里对AI入口的宏大构想?其起点为何如此之高?

2025年11月17日,千问平台完成改版公测,一周后下载量突破1000万,刷新了ChatGPT、Sora、DeepSeek等头部AI应用的增长记录,成为增长速度最快的AI应用。这一现象甚至引发硅谷出现了一个新词”千问恐慌”(Qwenpanic)。知名投资人朱啸虎给予极高评价,称千问是”最聪明的国产AI,是中国市场真正需要的AI产品”。

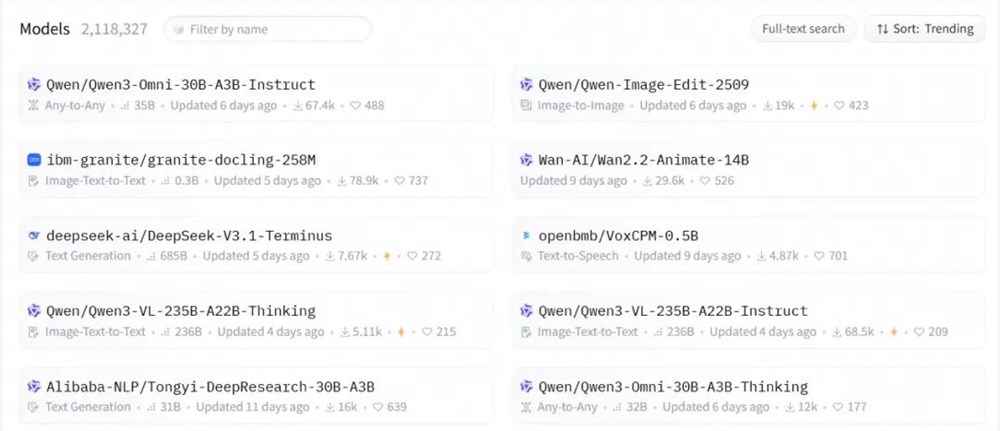

尽管千问仍延续Chatbot的产品形态,与ChatGPT、DeepSeek、豆包等存在交互形式上的区隔,但其如此吸睛的核心原因在于背后的大模型Qwen。正如朱啸虎所言,模型直接决定了千问APP的起点。在全球AI开源社区HuggingFace发布的模型榜单中,全球前十的模型中有7个来自通义,被戏谑为”屠榜”。截至目前,阿里千问Qwen已开源300多款模型,在全球主要模型社区的下载量突破6亿。斯坦福大学最新报告显示,阿里Qwen的重要模型贡献度已位列全球第三。就连英伟达CEO黄仁勋也多次公开肯定Qwen模型,在今年5月英伟达财报电话会上,他特别提到”来自中国Qwen和DeepSeek是开源AI模型之中最好的”。

尽管Qwen模型在海内外收获广泛赞誉,但在消费市场,阿里AI原生应用的存在感一直相对较弱。尤其是早期推出的通义千问APP,在众多大厂产品中显得较为低调。根据QuestMobile数据显示,2025年9月,豆包的月活用户达1.72亿,DeepSeek月活1.45亿,腾讯元宝月活3286万,而通义APP的月活跃用户数仅为306万。过去的通义APP更像是大模型的”副产品”,主要功能是模型展示窗口,与阿里核心业务生态的融合度有限。

但这并不代表阿里对C端入口和AI时代超级APP没有战略构想。此前,阿里曾将钉钉和夸克分别定位为B端和C端的AI入口级重要战略产品,但大模型技术正以惊人的速度迭代发展。不久前发生的一件事可见一斑:豆包等AI原生应用纷纷参与双11活动,直接切入电商领域,这充分展现了AI应用的进化速度。

朱啸虎曾预言,阿里将用千问重构一个超级AI的入口。事实确实如此。升级千问是阿里集团CEO吴泳铭的重要决策,他认为”阿里巴巴必须要有一个AI原生的C端超级入口”。而千问也是继淘宝闪购之后,阿里集团今年的另一项重要战略项目,由阿里巴巴智能信息事业群总裁吴嘉负责,夸克平台也在此事业群管辖范围内。阿里方面表示,千问APP目前只是一个初级版本,长远目标是打造一个”会聊天能办事的个人AI助手”,或称为未来的AI生活入口。

因此,除了聊天功能足够智能外,”能办事”将成为千问APP的重要发力方向。阿里巴巴计划将地图、外卖、订票、办公、学习、购物、健康等各类生活场景接入千问APP。AI双生子:千问与夸克阿里对AI在C端消费市场的战略采用双轨并行的方式,但投入力度有所侧重。一方面通过AI改造现有业务,如淘天、1688、高德等,AI含量持续提升;另一方面聚焦生产力变革和强交互产品,实现全面AI化,典型代表如钉钉和夸克。显然,后者的战略步伐更为坚定。阿里内部认为,这是阿里手中最适合的两张牌。

另一条战略路径则是AI原生应用,此前主要依托通义APP,与大多数Chatbot类似,但阿里始终未在此领域投入重兵。2023年钉钉接入通义千问大模型后,一度承担起阿里大模型在C端生产力变革的重要功能,通过个人版和通用AI能力服务广大个人用户。钉钉曾尝试推出”钉钉圈子”、”职场人脉”等社交功能,但始终未能实现阿里的C端突破,这些功能日活用户不足百万。相反,不断叠加的功能入口导致产品日益臃肿,引发用户广泛不满。2024年4月,钉钉创始人陈航回归主导战略收缩,果断砍掉非核心C端功能,转而聚焦企业协作本质,明确B端核心定位。

阿里真正提出AI超级入口概念,是在今年3月份升级具有一定用户基础的夸克平台,推出”AI超级框”,正式确立为阿里”AI To C核心载体”。”超级框”的概念令人耳目一新。产品形态既非传统Chatbot,也非浏览器或搜索引擎,而更接近智能代理(Agent)的设计思路。此外,最引人注目的是阿里在C端终于加大投入力度。当时吴嘉在接受采访时表示,集团对夸克的要求是实现更大用户价值,目标是成为AI时代体验领先的”超级入口”……这一入口不仅整合通义系列大模型的最新能力,更要成为阿里在AI时代的C端标杆,让AI作为”无处不在的服务”,在用户侧落地。他还说,未来很快会出现AI应用端的超级APP,以过亿DAU为标准,”(预计)2025年或者2026年上半年。我们先努力成为第一家。”

但阿里很快意识到夸克的局限性。尽管将夸克包装为”AI超级框”,试图将其从传统搜索工具升级为”AI时代的超级入口”,但用户心智迁移并未完全跟上战略节奏。根据第三方数据显示,2025年Q1,夸克1.2亿日活用户中,78%的使用时长仍集中在网盘、扫描、文档等工具性功能,AI搜索等智能功能的渗透率仅为19%。用户普遍仍将夸克视为”干净的浏览器+工具箱”,而非真正的”AI助手”。而千问团队在给晚点LatePost的回复中解释:2025年上半年,阿里确实希望通过夸克尝试AI时代入口,夸克拥有原有用户基础和产品基础,且是年轻人喜爱的产品。随着AI能力提升,团队认为对话式AI助手是更优形式,因此重点发展千问,并将其放入夸克。夸克的定位是AI搜索和AI浏览器。同时千问团队回应,千问的Chatbot与夸克的超级框并不矛盾,就像Google虽然推出Gemini,但搜索引擎依然重要。只是千问没有历史包袱,可以零起点定义产品结构。现在应用市场对这两款产品的描述是:夸克是阿里AI旗舰应用;千问则是阿里最强大模型官方AI助手。夸克服务用户的信息获取与工具使用需求,千问则服务生活陪伴与任务执行需求,两者共同构建阿里C端AI生态,形成互补。

千问为何还有机会?在互联网大厂中,阿里的千问可能是起步最晚的AI原生应用。众多同类产品如豆包、DeepSeek、元宝、Kimi、文心一言等,已在不同时期、不同场景中占据用户心智。作为同类型产品且为后来者,千问为何仍具备机会?阿里内部认为,国内尚未出现能稳定突破亿级DAU的AI应用,也还没有哪款产品真正进化到能解决实际问题的程度。而在千问之前,集团全力投入的腾讯元宝项目也面临挑战。汤道生在”语言即世界”的一次访谈中提到,2024年,他都在思考AI Chatbot市场正从技术底层研究转向前线产品用户的争夺,腾讯元宝该如何拿下这场战役?因为他们强烈意识到AI Chatbot战役的重要性,希望元宝将成为C端搜索信息的新入口。关键问题在于如何抓住时间窗口期。DeepSeek风靡后,腾讯率先接入,之后元宝乘势而起,微信给予最大力度支持,广告位、新闻插件,包括视频号与公众号评论区,@元宝点评已成风潮。同时,腾讯新闻、QQ、游戏、浏览器和输入法都主动与元宝联动,汤道生说,这也代表了腾讯对AI赛道的决心。

在AI领域,巨头可以谋定而后动。相比之下,曾占据先发优势的AI六小龙,现在大多陷入增长瓶颈,或转型或僵持。MiniMax创始人闫俊杰曾在访谈中坦诚,中国人工智能产业过去一两年存在巨大误区:认为用户越多,模型能力提升越快。这个逻辑是错误的。他进一步阐释:模型是产品出现的驱动力,但模型并非基于用户反馈和数据迭代才会变好(互联网推崇的恰恰是快速试错小步迭代)。所以更好的模型可以导向更好的应用,但更好的应用和更多用户,不会反过来促进模型更好。他以ChatGPT与Claude为例说明,当时前者的日活用户量是后者的50-100倍,但二者的模型能力并未呈现数量级差距。也就是说,互联网”得用户者得天下”的旧范式,在AI时代失效了。模型的上限,解决问题的程度,才是应用致胜的关键,甚至不需要大量投放。DeepSeek就是被反复提及的一个案例。

唯一相似之处在于,入口概念、抢占船票的心结,在巨头心中依然根深蒂固。阿里核心管理层将”千问”项目视为”AI时代的未来之战”。Chatbot之战,是继移动互联网后,腾讯全集团一场非常关键的战役。汤道生的原话是”当年Pony不是说,希望能拿到移动互联网的船票?——我们也希望拿到AI时代的船票。”而AI与移动互联网还有一个重大差异,所有人都用的产品,未必就是终点。吴泳铭在今年云栖大会上给出过一个重要论断:通用人工智能AGI并非AI发展的终点,而是全新的起点。AI不会止步于AGI,它将迈向超越人类智能、能够自我迭代进化的超级人工智能(ASI)。所以这场AI竞赛,只是开始。正如蔡崇信此前被问及谁的表现更好时,他说”昨天的答案和明天的答案可能都不同。”